Оглавление

Как финансируют науку

Мы часто слышим, что фундаментальная наука финансируется недостаточно. Хотя начиная с 2000-х годов расходы на науку постепенно растут практически во всех странах, включая Россию. Если в 2010-м на фундаментальные исследования из федерального бюджета было направлено ₽82,2 млрд, то к 2019 году сумма выросла до ₽252,2 млрд.

Когда ты подаешь заявку на грант в РНФ, предполагается, что ты поставишь галочку возле одного из этих приоритетных направлений. Поэтому гуманитарии сейчас находятся в более сложной ситуации. Мне, как социологу, тяжело доказать, что я, допустим, приношу пользу для военной безопасности России. Да и не очень-то хочется. Есть две графы — «Противодействие угрозам» и «Вызовы обществу», и это единственные понятные графы, в которые попадают социальные и гуманитарные науки. Но часто даже под эти галочки наши исследования не подходят.

Если посмотреть на США, которые зачастую задавали модель управления академической средой, то у них еще с 1940-х годов развивалась идея о том, что нужно создать именно один большой фонд, который бы вкладывал деньги в развитие фундаментальной науки. Ученый и администратор Вэнивар Буш в военные годы работал в Бюро научных исследований и развития, которое координировало в том числе Манхэттенский проект (секретную программу по разработке ядерного оружия. — РБК Тренды). Буш утверждал, что без фундаментальных исследований ничего работать не будет — ни инженерные разработки, ни прикладные проекты. Он очень активно добивался выделения средств на создание единой большой структуры. В итоге появился Национальный научный фонд — National Science Foundation.

Бюджет NSF в прошлом году — $8,3 млрд, в 2021-м — уже $8,5 млрд. Эти суммы составляют около 25% всех расходов госбюджета США на фундаментальные исследования. В некоторых дисциплинах (математика, компьютерные науки, экономика и социальные науки) NSF — единственный источник федерального финансирования. В других дисциплинах деньги дает не только NSF, но и другие федеральные агентства, такие как NASA или природоохранное EPA.

Фактически наш РНФ — это калька американского фонда, его даже назвали по образцу США. И вроде бы получается, что в Америке в отдельных дисциплинах тоже один монополист, как и в России. На что же нам жаловаться?

Дело в том, что Россия — одна из немногих стран мира, где явно виден перекос в финансировании науки в сторону государственного сектора. У нас около 60% средств на всю науку — и прикладную, и фундаментальную — это деньги госбюджета. В США эта доля составляет максимум 23%, в которые входит NSF. Большую часть дает предпринимательский сектор.

Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования в первой десятке лидеров (по общему объему внутренних затрат на исследования и разработки, в % за 2019 или ближайшие годы, по которым имеются данные)

У нас же ситуация перевернутая. Вдобавок тем бизнесом, который поддерживает науку в России, часто оказываются госкорпорации. Но едва ли их можно считать бизнесом в полном смысле слова.

↑ Модели развития научного знания

Современные учёные предлагают несколько моделей развития научного знания.

| Наименование модели | Её содержание |

| Постепенное развитие науки | Истоки любого нового знания можно найти в прошлом, а работа учёного должна сводиться лишь к внимательному изучению работ своих предшественников |

| Развитие науки через научные революции | Периодически любая наука должна переживать коренную смену господствующих в ней представлений и переходить от «этапа спокойного развития» к «этапу кризиса и смены парадигм*». |

| Развитие науки через приближение к познавательным стандартам естествознания | За эталон принимаются теоретические построения и методы естествознания, прежде всего — физики. Отсюда и критерии любого научного знания: точность, доказательность, экспериментальная проверяемость |

| Развитие через интеграцию научного знания | Строить систему знания на основе извлечения её элементов из различных научных дисциплин: использование теории и методов других наук |

Парадигма* (от гр. — пример, образец) — господствующая система идей и теорий, которая служит эталоном мышления в конкретный исторический период и позволяет учёным и обществу успешно решать стоящие на повестке дня мировоззренческие и практические задачи.

Являясь подсистемой более сложной системы — общества, наука испытывает на себе определённое воздействие последней, хотя она развивается по своим собственным законам.

Примеры прикладной системы знаний

Некоторые люди могут воспринимать прикладную науку как “полезная” и фундаментальную как “бесполезная”.

Внимательный взгляд на историю, однако, показывает, что базовые знания влекут за собой множество замечательных приложений имеющих большое значение. Многие ученые считают, что базовое понимание необходимо до разработки приложения.

Таким образом, прикладная наука опирается на результаты, полученные в ходе теоретических исследований.

Другие ученые думают, что настало время перейти от теории к практике вместо того, чтобы найти решения для актуальных проблем. Оба подхода допустимы. Это правда, что есть проблемы, которые требуют немедленного практического внимания. Однако, многие решения находятся только с помощью широкого базиса полученных фундаментальных знаний.

Один пример того, как фундаментальные и прикладные науки могут работать вместе, чтобы решить практические проблемы произошли после открытия структуры ДНК, что привело к пониманию молекулярных механизмов, регулирующих репликацию ДНК. Нити ДНК уникальны в каждом человеке и находятся в наших клетках, где они дают инструкции, необходимые для жизни. Во время репликации ДНК они делает новые копии незадолго перед делением клетки. Понимание механизмов репликации ДНК позволили ученым разработать лабораторные методики, которые сейчас используются для выявления, например, генетических заболеваний или определить лиц, которые были на месте преступления или определить отцовство.

Без фундаментальной или теоретической подготовки, маловероятно, что прикладная наука будет существовать.

Другой пример связи между фундаментальными и прикладными исследованиями является проект геном человека, исследование, в котором каждая хромосома человека была проанализирована и сопоставлена, чтобы определить точную последовательность субъединиц ДНК и точное расположение каждого гена (ген – основная единица наследственности, полный комплект генов – геном). Менее сложные организмы также были изучены в рамках данного проекта для того, чтобы лучше понять хромосомы человека. Проект “геном человека” опирался на фундаментальные исследования простых организмов где позже был описан геном человека

Важной конечной целью в итоге стало использование данных прикладных исследований с целью поиска методов лечения и ранней диагностики генетически обусловленных заболеваний. Проект генома человека был результатом 13-летнего сотрудничества между исследователями, работающими в различных областях

Проект, который секвенировал весь геном человека, был завершен в 2003 году.

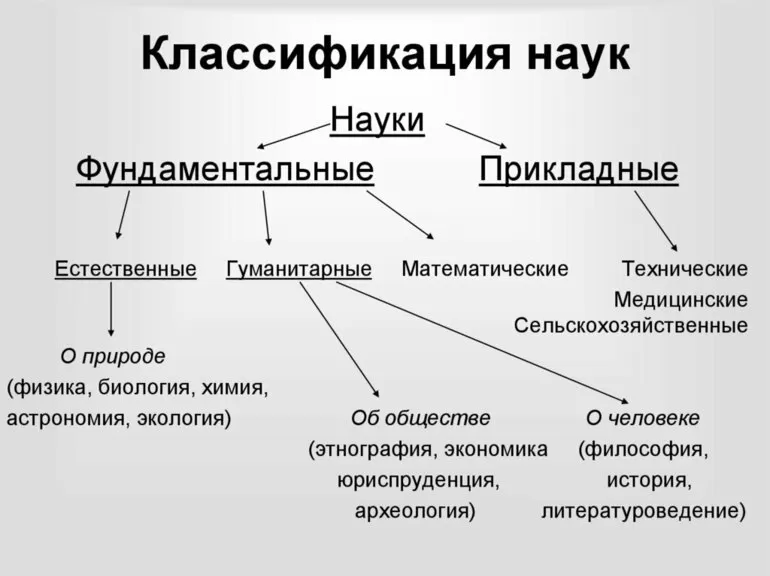

Подходы к классификации

Система наук довольно многообразна и сложна. Именно поэтому её уже столько веков изучают многие исследователи. Они рассматривают её с двух сторон:

- практической;

- предметной общности.

Именно при первом варианте все науки подразделяются на два больших класса — прикладные и фундаментальные. К ним относятся дисциплины, имеющие прямое отношение к практическим знаниям. Они направлены на решение определенных задач. А вторые представлены теорией. Но между ними существует взаимосвязь.

Все науки разделяют на три предметных группы: естественные, социальные и гуманитарные. Первые изучают разные аспекты природы, к примеру, это химия, физика, астрономия, биология и математика. К социальным или общественным дисциплинам относятся те, что занимаются исследованиями разных сторон человеческой жизни. А гуманитарные направлены на изучение людей и всего, что с ними связано, — язык, право, культура, интересы.

Ссылки [ править ]

↑ Ролл-Хансен, Нильс (апрель 2009 г.)

Почему различие между фундаментальными (теоретическими) и прикладными (практическими) исследованиями важно в научной политике (Отчет). Лондонская школа экономики и политических наук

S2CID 16100857 .

^ «Фундаментальные и прикладные исследования» . www.utep.edu . Проверено 31 октября 2020 .

^ «определение прикладных исследований» . Архивировано из оригинального 18 августа 2011 года . Проверено 17 августа 2011 года .(Сайт кажется доступным, но возвращает ответ «запрещено», предполагающий, что доступ могут иметь только определенные диапазоны IP-адресов или признанные учетные записи.)

^ Кумбс, Криспин (2017). «Согласованность и прозрачность: несколько советов для качественных исследователей» . Производство . 27 . DOI10.1590 / 0103-6513.006817 . ISSN 0103-6513 .

^ Шилдс, Патрисия и Рангарджан, Н. 2013. Пособие по методам исследования : интеграция концептуальных основ и управления проектами. Стиллуотер, ОК: Пресса о новых форумах. (См. Главу 5 «Исследование — рабочие гипотезы», стр. 109-158)

^ Ниже приведены примеры прикладных исследований с использованием рабочих гипотез. 1) Свифт, Джеймс Т. 2010. «Изучение тренинга по борьбе с сексуальными домогательствами в Capital Metro с использованием таксономии принципов знаний доктора Бенгт-Аке Лундвалла ». Проекты прикладных исследований , Техасский государственный университет. 2) Гиллфиллан, Эбигейл. 2008. «Использование географических информационных систем для разработки и анализа политики землепользования ». Проекты прикладных исследований , Техасский государственный университет. 3) Торнтон, Уэйн, 2000. «Описательное и исследовательское исследование программы по этике в Государственной больнице Остина: общие элементы программы и мнения руководителей о целях и полезности программы ».Прикладные исследовательские проекты, Техасский государственный университет.

^ «Руководство Фраскати, страница 30» . Архивировано из оригинального 7 октября 2011 года . Проверено 17 августа 2011 года .

^ Комитет Национального исследовательского совета (США) по обновлению науки, медицины (2004). Концепция фундаментальных исследований . Национальная академия прессы (США).

^ «Открытые журналы J-ворот» . Архивировано из оригинала на 2011-09-02 . Проверено 17 августа 2011 года .

^ Доннелли, Джим. «Прикладная наука — невидимая революция?» . Фонд Наффилда . Проверено 16 октября 2015 года .

↑ Вольф, Элисон (март 2011 г.). Обзор профессионального образования — Отчет Вольфа (Отчет). Департамент образования и Департамент бизнеса, инноваций и навыков. DFE-00031-2011 . Проверено 16 октября 2015 года .

^ Белл, Жаклин; Доннелли, Джим (2007). Позиционирование прикладной науки в школах: неопределенность, возможности и риск в реформе учебной программы (Отчет). Университет Лидса. Центр исследований в области естественных наук и математического образования. Архивировано 3 октября 2011 года из оригинального . Проверено 16 октября 2015 года .

^ «Прикладная наука» . Уильям и Мэри . Проверено 16 октября 2015 года .

^ «Прикладная наука» . Университет Небраски – Линкольн . Проверено 1 января 2013 года .

^ «Мэр Блумберг, президент Корнелла Скортон и президент Техниона Лави объявляют об историческом партнерстве по строительству нового кампуса прикладных наук на острове Рузвельта» (пресс-релиз). Город Нью-Йорк. Офис Мэра города. 19 декабря 2011 . Проверено 16 октября 2015 года .

Фундаментальные и прикладные системы знаний

Наука может быть фундаментальной или базовой теоретической и прикладной. Цель теоретической – понять, как работают вещи: будь то одиночная клетка, организм из триллионов клеток или вся экосистема. Ученые, работающие в фундаментальной науке расширяют человеческие знания о природе и мире вокруг нас. Знания, полученные через изучение областей наук о жизни, в основном, фундаментальные.

Фундаментальные науки являются источником большинства научных теорий. Например, ученый, который пытается выяснить, как организм производит холестерин, или то, что вызывает конкретное заболевание, определяют фундаментальные науки. Это также известно как теоретические исследования. Дополнительные примеры основных исследований будут расследовать как глюкоза превращается в клеточную энергию или как образуется вредный повышенный уровень глюкозы в крови.

Изучение клетки (клеточная биология), изучение наследственности (генетика), исследование молекул (молекулярная биология), изучение микроорганизмов и вирусов (микробиология и вирусология), изучение тканей и органов (физиология). Все типы фундаментальных исследований собрали много информации, которая применяется для человека.

Прикладные науки используют научные открытия благодаря теоретическим исследованиям для решения практических задач. Например, медицина, и все, что известно о том, как лечить пациентов, является прикладной на основе фундаментальных исследований. Врач, введя препарат, определяет уровень холестерина, то это является примером прикладных знаний.

Прикладные науки создают новые технологии, основанные на фундаментальных знаниях. Например, проектирование ветрогенератора для использования энергии ветра является прикладной наукой. Однако эта технология опирается на фундаментальную науку. Исследования ветровых режимов и путей миграции птиц помогает определить лучшее размещение для ветрогенератора.

История и эволюция

Самым ярким примером, иллюстрирующим характерные особенности фундаментальной науки, конечно, может служить история исследований, связанных со строением материи, в частности — строения атома, практическую реализацию которые нашли, без преувеличения, только через сотни лет после зарождения начальных представлений атомизма, и через десятки — после оформления теории строения атома.

В каждой области знаний наблюдается подобный процесс, когда от первичного эмпирического субстрата, через гипотезу, эксперимент и теоретическое его осмысление, при соответствующем их развитии и расширении, совершенствовании методологии, наука приходит к определённым постулатам, способствующим, например, поиску и формированию количественно выраженных положений, являющихся теоретической основой и для дальнейших теоретических же исследований, и для формирования задач прикладной науки.

Совершенствование инструментальной базы, как теоретической, так и экспериментальной, — практической, служит (в корректных условиях реализации), совершенствованию метода. То есть любая фундаментальная дисциплина и любое прикладное направление способны, в определённой степени, взаимно участвовать в развитии понимания и решения их самостоятельных, но и общих задач: прикладная наука расширяет возможности исследовательского инструментария, как практического, так и теоретического, фундаментальной науки, которая, в свою очередь, результатами своих исследований, предоставляет теоретический инструмент и основу для развития прикладной по соответствующей тематике. В этом кроется одна из основных причин необходимости поддержки фундаментальной науки, которая как правило не обладает возможностями самофинансирования.

_________________________________

Роль, но и сложность формирования фундаментальных понятий и представлений, то бишь ― тех, на которые опираются в дальнейшем теоретические и практические исследования всех наук; а также ― необходимость взаимодействия их, можно наблюдать на примере истории развития термодинамики (науки «завершённой»), законы которой давно неотъемлемы для многих направлений естествознания.

Но одно из ключевых понятий термодинамики, каковым является энтропия, соприкасается с теорией информации, являющейся общенаучным средством исследования. Однако, если другие физические величины (давление, температура, скорость) достаточно просты для непосредственного восприятия, то величина энтропии (или, по Людвигу Больцману ― «меры беспорядка в системе») определяется только математически. И если энтропию и информацию нельзя свести к прямой аналогии, то математический расчёт их позволяет в некотором смысле отождествлять эти абстрактные величины. Для наглядности эволюции представлений можно вспомнить, что некогда человеку не было известно понятие скорость …

Но дальнейшие попытки «универсализации» энтропии, когда философия пытается применить закономерности, связанные с её вычислением, к другим областям деятельности человека, ― интеллектуальной, творческой, наконец, ― к истолкованию её, философии, собственных проблем (различных феноменологических моделей и т. д.), не выразились позитивными результатами.

Всё сводится к метафизическим выводам, не более, в том числе ― к объяснению науке того, чем и почему она должна заниматься, то есть ― к начальной фазе эпистемологии (иначе формулы будут километровыми, но приводить они будут также к метафизике …; и как тут не вспомнить «здравомыслие физика», о котором говорит Джозайя Гиббс). Такой путь представляется непродуктивным. Но даже этот, на первый взгляд отрицательный результат говорит о том, что следует искать другие пути для синтеза.

Целесообразность и первостепенная ценность фундаментальных исследований доказана многовековым (и бесконечным!) опытом науки, как и потребность подготовки тех, кто с наибольшим успехом, пусть и циклически, будет двигаться по пути познания природы и своего существа, ― самосовершенствования …; ― развития и расширения возможностей применения этого опыта.

Поль Шамбадаль, на чьё мнение частично опирается вышесказанное, перефразируя тезис Сади Карно, предлагает «говорить мало о том, что нам кажется известным, и совсем не говорить о том, что нам с определённостью неизвестно».

Типы получения знаний

Научное сообщество обсуждает последние несколько десятилетий о значимости разных типов получения знаний. Выгодно заниматься познанием ради просто получения знаний, или же их можно применить к решению конкретной проблемы или для улучшения нашей жизни? Этот вопрос фокусируется на различиях между двумя типами: фундаментальная и прикладная наука.

Фундаментальные или “чистые” науки стремятся к расширению знаний независимо от краткосрочного применения этих знаний. Она не сосредоточена на разработке продукта или услуги непосредственно государственной или коммерческой ценности. Цель фундаментальных наук – знание ради познания, хотя это не значит, что в конце концов, это не может привести к практическому применению.

В отличие от прикладных наук или “технологий” система стремится использовать полученный продукт для решения реальных мировых проблем, таких как повышение урожайности сельскохозяйственных культур, лекарство от определенной болезни или спасать животных которым угрожает стихийное бедствие. В прикладных науках, проблема обычно определяется для исследователя.

Медицинская микробиология является примером прикладных знаний. Эти познания биологии дают новые технологии, хотя и не обязательно только медицинские, которые разработаны конкретно через биомедицину и биомедицинскую инженерию.

Эпидемиология, которая изучает закономерности, причины, последствия и условия влияния на здоровье заболевания в определенной популяции, является применением формальных наук статистики и теории вероятностей. Генетическая эпидемиология применяет как биологические, так и статистические методы относящиеся к разным типам наук.

Таким образом, грань между теоретической и практической деятельностью человека весьма условна.

Исследования Plantaviva могут вылечить птеригиум

В Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey они работают с вечнозеленым растением, чтобы создать лекарство, которое лечит глазное заболевание, известное как птеригиум.

Это заболевание представляет собой атипичное разрастание глаза, которое может вызвать слепоту, поскольку распространяется от белой части к ткани роговицы. Это обычное явление у людей, которые много времени проводят на солнце.

Бессмертник — дикое растение, которое использовалось для лечения зрения, раздражения глаз и помутнения глаз. При домашнем использовании лист обычно выдавливают прямо в пораженные глаза.

Основываясь на этом, доктор Джудит Завала, профессор и исследователь из Escuela Médica del Tecnológico de Monterrey, объяснила, что самое важное при создании этого лекарства — это создать лекарство, легко доступное для пациентов. Кроме того, это указывает на то, что хорошее лечение растения позволит избежать побочных заболеваний, вызванных его заражением насекомыми или микроорганизмами, которые могут вызвать другие заболевания у пациента

Кроме того, это указывает на то, что хорошее лечение растения позволит избежать побочных заболеваний, вызванных его заражением насекомыми или микроорганизмами, которые могут вызвать другие заболевания у пациента.

Похожие материалы

- Закон о защите чувств верующих и его влияние на общество

- Абсурд в религиозно-философской концепции Кьеркегора

- О методах и приемах научного познания

- Феномен качества и образовательный стандарт в платоновском проекте идеального государства

- О роли правового сознания в формировании правовой идеологии

В соответствии с мерой и характером участия в развитии экономики, политики и духовной сферы научные исследования обычно делятся на фундаментальные и прикладные. К фундаментальным относятся такие исследования, которые открывают новые явления и закономерности. Это исследования того, что лежит в природе вещей, явлений, событий. Эти исследования, прежде всего, ориентированы на увеличение объема наших знаний, призваны удовлетворить потребности человечества в целом и, прежде всего, конкретного человека – исследователя – во все более глубоком познании объективного мира. Прикладные же исследования ставят перед собой задачу решения конкретной научно-технической проблемы.

Однако данное разграничение не является общепринятым. Очень часто науковеды пользуются трехступенчатой моделью исследований: фундаментальные, прикладные исследования и разработки определенной темы. Под фундаментальными понимают теоретические и экспериментальные исследования, не связанные с внешней целью и направленные на открытие законов и свойств внешнего мира. Разработки же, напротив, имеют четко выраженную практическую направленность; они ориентированы на заранее планируемый и предвидимый результат: получение новой технологии, технического образца, нового прибора, лекарственного препарата и т. п. Между разработками и фундаментальными исследованиями стоят прикладные исследования; они как раз и выполняют роль опосредствующего звена, связывающего какую-либо научно-техническую идею с ее воплощением в конечном продукте. Как правило, движение научной идеи к ее реализации предполагает наличие модельных представлений изучаемой реальности . Но на практике ученые сталкиваются с целым набором градаций исследований различной степени общности и ориентированности на практические результаты. Не случайно Дж. Бернал отмечал, что «теоретические и прикладные исследования представляют собой два края непрерывного спектра».

Известный ученый, нобелевский лауреат П. Л. Капица предлагал различать три типа исследований: базисные, поисковые и прикладные. Базисные исследования направлены на изучение законов природы и не преследуют никаких практических задач. Поиск может носить различный характер, но он всегда спроецирован на решение научной задачи, вызванной запросами практики. По сути, речь идет о фундаментальных исследованиях. И, наконец, прикладные исследования связаны с задачами промышленного внедрения научных открытий .

Большая наука отдает явное предпочтение прикладным исследованиям и разработкам и недооценивает фундаментальные (базисные) исследования. И правительственные органы, и частные фирмы с большим перевесом финансируют прикладные исследования и разработки. Это связано, в первую очередь, с быстрым получением прибыли от них. Научная общественность видит в такой диспропорции планирования угрозу самому существованию науки. «Мне кажется, – предупреждал Бернал, – что мы в настоящее время недооцениваем возможности чистой науки. Более глубокое понимание природы есть самый быстрый и вместе с тем надежный способ получить прибыль». Петр Леонидович Капица с сожалением писал о недооценке фундаментальных исследований в нашей стране: «Главным образом вследствие этой узкопрактической оценки научных достижений «базисные науки» находятся не на должной высоте». Он подчеркивал, что «только тогда, когда базисная наука в стране находится на высоком уровне, могут успешно и самостоятельно развиваться поисковые и прикладные научные работы». Дело в том, что прикладная наука нуждается в методологии, в качестве которой и выступают для нее фундаментальные науки

На наш взгляд, в приведенных классификациях не учтена важная роль философских наук, играющих методологическую роль в научном познании. Они, наряду с научной картиной мира и идеалами и нормами научного исследования, образуют основания науки .

Интересным является и вопрос о влиянии на фундаментальную науку религии. Дело в том, что многие ученые, работающие в области фундаментальной науки, являются верующими. Сказать, что религия никак не влияла на результаты их исследований никак нельзя. По всей видимости, они находили в религии некоторые механизмы, позволяющие посмотреть на объект исследования с новых позиций .

Эта тема закрыта для публикации ответов.