Оглавление

Кто такой Альберт Бандура и его интерес к исследованию процесса обучения

Психолог Альберт Бандура родился в Канаде 4 декабря 1925 г. Альберт Бандура проводил психологические исследования процесса обучения, отдавая решающую роль когнитивному аспекту.

Другими словами, Альберт Бандура опирался в своих исследованиях на социально-когнитивную теорию, основанную на том, что поведение человека обуславливается взаимодействием между субъектом (толкования) и окружающей средой (наказания и ответная реакция).

На основе этого Альберт Бандура разработал свою знаменитую теорию социального или викарного научения, также называемую теорией социального когнитивизма или концепцией научения через моделирование.

Работы других ученых

Теория социального научения, кратко рассмотренная нами выше, нашла свое воплощение и в трудах других психологов в США и Канады.

Так, ученый Дж. Гевирц занимался изучением условий рождения социальной мотивации у детей. Психолог пришел к выводу о том, что такая мотивация создается в процессе взаимодействия взрослых и детей и проявляется с младенчества у последних в том, что дети смеются или плачут, кричат или, наоборот, ведут себя умиротворенно.

Коллега Дж. Гевирца, американец У

Бронфенбреннер, особое внимание уделял проблеме развития личности в семейной среде и указывал, что социальное научение происходит в первую очередь под воздействием родителей

Как автор теории социального научения, Бронфенбреннер описал и подробно рассмотрел феномен так называемой возрастной сегрегации. Суть его заключалась в следующем: молодые люди, выйдя из определенных семей, не могут найти себя в жизни, они не знают, чем им заниматься, и чувствуют себя чужими для всех окружающих.

Работы ученого по этой тематике оказались очень востребованными в современном ему обществе. Причинами такого социального отчуждения Бронфенбреннер называл необходимость женщин-матерей проводит очень много времени в отрыве от семьи и детей на работе, рост разводов, приводящих к тому, что дети не могут полноценно общаться со своими отцами, дефицит общения с обоими родителями, увлечение членов семьи продуктами современной технической культуры (телевизорами и прочее), что тормозит взаимодействие взрослых и детей, уменьшение контактов внутри большой межпоколенной семьи.

При этом Бронфенбреннер полагал, что подобная организация семьи отрицательно влияет на личности детей, что приводит к их отчуждению как от членов семьи, так и от всего общества.

Основные моменты социального научения:

Обучение новому поведению с помощью наблюдения. Существует несколько форм: живая модель (подражание реальному человеку), вербальная модель (объяснение того, как правильно себя вести), символическая (модели поведения, взятые из произведений искусства – фильмов, книг).

Субъективное отношение как подкрепление. Этот вид подкрепления Бандура считает истинным. Например, гордость, ощущение правильности, прогресса. Получается, что мысли и эмоции человека имеют большое значение для научения.

Наблюдение может не изменять поведение. Если человек наблюдает за новой моделью поведения, это не значит, что он ей научится

Для этого необходимо совпадение нескольких моментов: внимание, запоминание, воспроизведение в действии, мотивация в качестве подкрепления или наказания.

Исследования Э. Торндайка в рамках бихевиоризма

Эдвард Торндайк – выдающийся американский психолог, основатель теории научения, автор таких трудов как «Интеллект животных», «Основы обучения», «Педагогическая психология» и др. Торндайк не считал себя бихевиористом, хотя его законы и исследования часто характеризует его как сторонника этого направления.

Еще в Гарвардском университете, под присмотром своего наставника У. Джеймса, Э. Торндайк занялся опытами над животными. Он стал обучать цыплят навыкам прохождения лабиринта, причем это происходило в подвале дома Джеймса, т.к. в университете не было место для лаборатории. Фактически это была первая в мире экспериментальная лаборатория по зоопсихологии.

В своих экспериментах в Колумбии он изучал закономерности адаптации организма к необычным условиям, с которыми он не может справиться, когда располагает только набором программ поведения. Для исследования он изобрел специальные «проблемные ящики», которые представляют собой экспериментальные устройства различной степени сложности. Животное, помещенное в такой ящик, должно было, преодолевая различные препятствия, самостоятельно найти выход и решить проблему.

Опыты ставились в основном над кошками, но имелись также ящики для собак и обезьян. Помещенное в ящик животное могло выйти из него и получить угощение, лишь приведя в действие специальное устройство — нажав на пружину, потянув за петлю и т. п. Результаты исследований отображались на графиках, которые он назвал «кривые научения. Таким образом, целью его исследования было изучение двигательных реакций животных.

В результате эксперимента выяснилось, что поведение животных было однотипным. Они совершали множество беспорядочных движений — бросались в разные стороны, царапали ящик кусали его и т.д., пока одно из движений случайно не оказывалось удачным. При последующих пробах число бесполезных движений уменьшалось, животному требовалось все меньше времени чтобы найти выход, пока оно не начинало действовать безошибочно. Данный вид обучения стал называться обучением по принципу «проб и ошибок».

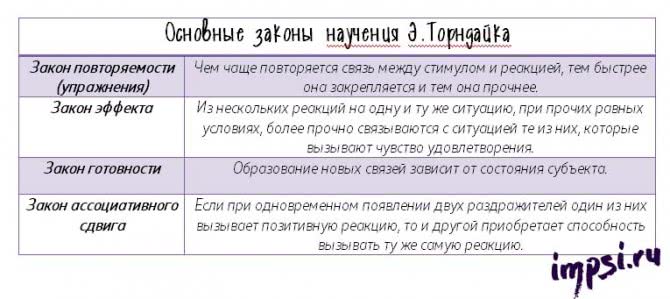

Далее Торндайк сосредоточился на изучении зависимости связей, которые лежат в основе научения, от таких факторов, как поощрение и наказание. На основе полученных материалов он вывел основные законы научения.

1. Закон повторяемости (упражнения) — чем чаще повторяется связь между стимулом и реакцией, тем быстрее она закрепляется и тем она прочнее. 2. Закон эффекта — из нескольких реакций на одну и ту же ситуацию, при прочих равных условиях, более прочно связываются с ситуацией те из них, которые вызывают чувство удовлетворения. (Связи в сознании устанавливаются более успешно, если реакция на стимул сопровождается поощрением). 3. Закон готовности — образование новых связей зависит от состояния субъекта. 4. Закон ассоциативного сдвига — если при одновременном появлении двух раздражителей один из них вызывает позитивную реакцию, то и другой приобретает способность вызывать ту же самую реакцию. То есть нейтральный стимул, связанный по ассоциации со значимым, тоже начинает вызывать нужное поведение.

Торндайк сформулировал концепцию «распространения эффекта». Эта концепция подразумевает готовность усвоить сведения из областей, смежных с теми областями, которые уже знакомы. Он также заметил, что научение одному виду деятельности может даже препятствовать овладению другим (проактивное торможение»), а вновь освоенный материал способен иногда разрушать что-то уже выученное («ретроактивное торможение»).

Эти два вида торможения связаны с феноменом памяти. Забывание какого-то материала связано не только с течением времени, но и с влиянием иных видов деятельности.

Оглавление книги открыть закрыть

Экзаменационные билеты по медицинской психологии1. Предмет и задачи медицинской психологии – кратко2. Краткая характеристика основных разделов медицинской психологии – кратко3. Методы исследования в медицинской психологии – кратко4. Этические аспекты деятельности медицинского психолога – кратко5. Определения понятия и критериев психического здоровья – кратко6. Критерии психического здоровья по Б.С. Братусю – кратко7. Подходы к определению психической нормы – кратко8.Понятие психической болезни и психического расстройства. Критерии психической болезни – кратко9. Определение понятий симптома и синдрома – кратко10. Диагностические принципы – альтернативыСовременная классификация и виды психических расстройств – кратко13. Психические расстройства как следствие нарушения работы головного мозга – кратко14. Роль генетических факторов в развитии психических заболеваний – кратко15. Роль биохимических факторов в развитии психических заболеваний – кратко16. Роль нейрофизиологических факторов в развитии психических заболеваний – кратко17. Теория стресса Г. Селье – кратко18. Когнитивно-феноменологическая модель стресса (Лазарус, Фолкман) – кратко19. Виды стрессоров и стрессовых реакций – кратко20. Роль стресса в возникновении психических заболеваний – кратко21. Представление о психической патологии в классическом психоанализе З.Фрейда. – кратко22. Механизмы формирования психической патологии в психологии самости – кратко24. Механизмы формирования психической патологии в Эго-психологии – кратко25. Механизмы формирования психической патологии в психологии объектных отношений – кратко26. Психоаналитический диагноз и уровни развития личности – кратко27. Модель психической патологии в поведенческом подходе – кратко28. Виды научений и их роль в возникновении психических расстройств – кратко29. Модель психической патологии в социально-когнитивной теории А. Бандуры – кратко30. Модель психической патологии в теории социального научения Дж.Роттера – кратко31. Модель формирования психических расстройств по А.Беку – кратко32. Искажение когнитивных элементов в теории А.Бека – кратко33. Искажение когнитивных процессов в теории А.Бека – кратко34. Искажение когнитивного содержания в теории А.Бека – кратко35. Модель формирования психических расстройств А.Эллиса – кратко36. Модель психической патологии в экзистенционально-гуманистическом подходе – кратко37. Характеристика основных экзистенциональных проблем и их проявления при психических расстройствах – кратко38. Факторы возникновения психических расстройств по К.Роджерсу – кратко39. Роль социальных факторов в формировании психических расстройств – кратко40. Социальные факторы, повышающие устойчивость к стрессу – кратко41. Роль культурных факторов в формировании психических расстройств – кратко42. Критическая психиатрия (Д.Инглби, Т.Шаш, Лэнг) – кратко43. Теория «навешивания ярлыков» – кратко44. Проблема стигматизации психически больных (И. Гоффман) – кратко45. История развития медицинской психологии в дореволюционный период – кратко46. Культурно-историческая обусловленность человеческой психики – кратко47. Проблема развития и строения ВПФ – кратко48. Проблема соотношения биологического и социального – кратко49. Проблема развития и распада психики – кратко50. История развития медицинской психологии в СССР – кратко История развития клинической психологии как науки

Исследования Б. Скиннера в рамках бихевиоризма

Беррес Скиннер — американский психолог, писатель, продолжатель идей Дж. Уотсона, который разработал теорию оперантного научения.

Он считал, что человеческий организм — это «черный ящик». Все, что наполняет этот ящик (эмоции, мотивы, влечения), нельзя объективно измерить, поэтому их следует исключить из сферы эмпирического наблюдения. А вот поведение можно объективно измерить, собственно, этим Скиннер и занимался.

Он не принял идею о личности, которая направляет или стимулирует поведение. Скиннер считал, что поведение порождается не силами, которые находятся внутри человека (например, чертами, потребностями, мыслями, чувствами), а силами, которые лежат вне человека. Это значит, что поведение человека регулируется не изнутри, а снаружи (окружающей средой). Изучение личности по Скиннеру — это нахождение своеобразного характера взаимоотношений между поведением организма и результатами этого поведения, которые и подкрепляют его в последствии. Этот подход фокусируется на прогнозировании и контроле наблюдаемого поведения.

Б. Скиннер, также как и Дж. Уотсон, интересовался таким явлением как научение. Он даже разработал концепцию оперантного научения, которая базировалась на законе эффекта, который был открыт Э. Торндайком.

Оперантное научение — это метод обучения, который включает в себя систему поощрений и наказаний с целью усилить или прекратить определенный тип поведения. При этом организм ассоциирует свое поведение с последующим результатом. Такое научение направлено на подкрепление контролируемого индивидом поведения.

Например, человек пытается научить собаку выполнять команду. Когда собака успешно справляется (т.е. выполняет команду), она получает поощрение (похвалу, лакомство). Когда собака не справляется с заданием, она не получает поощрение. В итоге, у собаки устанавливается связь между определенным поведением и возможностью получить награду.Подобным образом, можно и отучить собаку, например, делать «свои дела» на ковер. Только использовать придется систему наказаний (например, отругать пса). Получается своеобразный метод «кнута и пряника».По этому поводу советую прочитать интереснейшую книгу Карен Прайор, которая называется «Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, животных и самого себя «.

Скиннер проводил эксперименты над голодными животными (крысы, голуби), которых помещал в ящик, который получил название «ящик Скиннера». Ящик был пуст, внутри находился лишь выступающий рычаг, под которым стояла тарелка для еды. Оставленная одна в ящике, крыса передвигается и исследует его. В какой-то момент, крыса обнаруживает рычаг и нажимает на него.После установления фонового уровня (частота, с которой крыса вначале нажимает на рычаг) экспериментатор запускает в действие кассету с пищей, расположенную снаружи ящика. Когда крыса нажимает на рычаг, небольшой шарик пищи выпадает в тарелку. Крыса съедает его и вскоре снова нажимает на рычаг.Пища подкрепляет нажатие на рычаг, и частота нажатий растет. Если кассету с пищей отсоединить, так что при нажатии на рычаг пища больше не подается, частота нажатий будет уменьшаться.

Таким образом, Скиннер заметил, что оперантно обусловленная реакция при неподкреплении угасает точно так же, как и классически обусловленная реакция. Исследователь может установить критерий дифференцировки, подавая пищу только тогда, когда крыса нажимает на рычаг при горящей лампочке, и тем самым вырабатывая условную реакцию у крысы путем избирательного подкрепления. Свет тут служит стимулом, который контролирует реакцию.

Скиннер также добавляет положения о двух видах поведения: респондентное и оперантное поведение.Респондентное поведение — это характерная реакция, вызываемая известным стимулом; стимул, при этом, всегда предшествует реакции. В качестве примера можно привести сужение или расширение зрачка в ответ на световую стимуляцию, подергивание колена при ударе молоточком по коленному сухожилию и дрожь при холоде.Оперантное поведение — это произвольные приобретенные реакции, для которых не существует стимула, поддающегося распознаванию. Вызванное оперантным научением такое поведение определяется событиями, которые следуют за реакцией. Т.е. за поведением идет следствие, и природа этого следствия изменяет тенденцию организма повторять данное поведение в будущем.Например, катание на роликах, игра на гитаре, написание собственного имени – это образцы оперантной реакции (или операнты), контролируемые результатами, следующими за соответствующим поведением.

Научная деятельность

Заслуги ученого были достаточно высоко оценены в психологии. В 1973 году он получил должность президента Американской ассоциации психологов. Специально для него в Стэндфордском университете была создана должность, которую Бандура занимал в течение 40 лет. У ученого есть супруга Вирджиния, которая, как и сам он, любит симфоническую музыку.

Идеи социального научения Альберта Бандуры лучше начать с изучения разнообразных теорий, по-своему объясняющих поведение человека. Так студент сможет сравнить его точку зрения с концепциями других авторов. Например, Фрейд считал, что человеческое поведение обусловлено влиянием инстинктов и влечений, действующих на подсознательном уровне. Теория оперантного научения Скиннера постулирует зависимость поведения от внешних социальных стимулов. На фоне всех этих концепций социально когнитивная теория Альберта Бандуры выглядела достаточно необычно. Однако ученый любил говорить, что такие идеи «выплескивают ребенка вместе с водой». Психолог подчеркивал: человек не является ни механическим передатчиком, ни автономной системой, не поддающейся управлению. Такие теории давали неполное описание психических особенностей, причин поведения.

Альберт Бандура считает, что причины человеческого поведения не заложены в подсознании. Также поведение не является реакцией на социальное окружение. Причины лежат во взаимодействии трех элементов – личностных факторов, окружения и познавательной сферы человека.

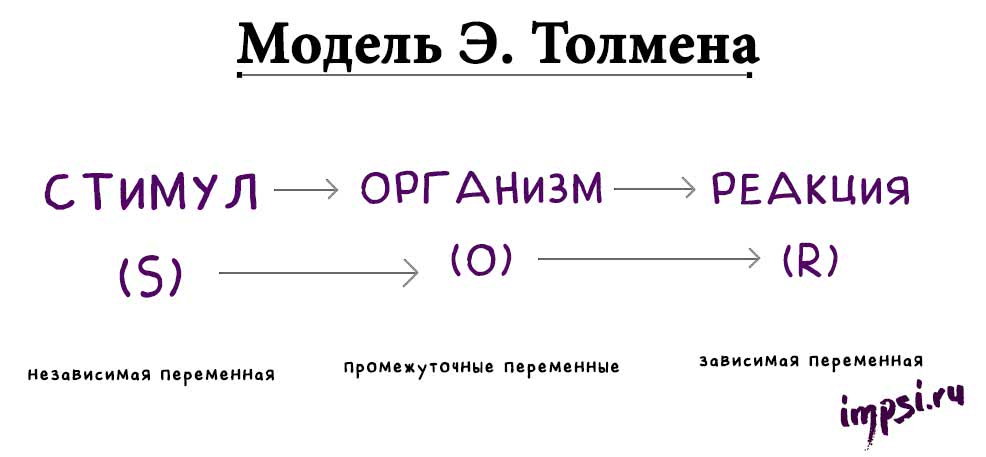

Когнитивный бихевиоризм Э. Толмена

Эдвард Толмен — американский психолог, представитель необихевиоризма, автор концепции «когнитивных карт» и создатель когнитивного бихевиоризма.

Он отвергал закон эффекта Э. Торндайка, считая, что вознаграждение (поощрение) оказывает слабое воздействие на научение. Вместо этого Э. Толмен предложил когнитивную теорию научения, предполагая, что повторяющееся выполнение одного и того же задания усиливает создаваемые связи между факторами окружающей среды и ожиданиями организма.

Толмен предположил, что поведение является функцией пяти основных независимых переменных: стимулы окружающей среды, психологические побуждения, наследственность, предшествующее обучение и возраст.

Онсчитал, что бихевиористская модель S-R должна быть дополнена. По его мнению, формула поведения должна состоять не из двух, а из трех членов, и поэтому выглядеть следующим образом: стимул (независимая переменная) — промежуточные переменные (организм) — зависимая переменная (реакция), т.е. S-O-R.

Промежуточными переменными является все, что связано с организмом (О), и формирует данную поведенческую реакцию на данное раздражение. Таким образом, средним звеном являются недоступные прямому наблюдению психические моменты (например, ожидания, установки, знания и др.). Примером промежуточной переменной может являться голод, который невозможно увидеть у подопытного (животного или человека). И тем не менее голод можно объективно и точно связать с экспериментальными переменными, например с длительностью того отрезка времени, на протяжении которого организм не получал пищу.

Толмен ставил опыты над крысами, ищущими выход из лабиринта. Главный вывод из этих опытов свелся к тому, что, опираясь на строго контролируемое экспериментатором и объективно им наблюдаемое поведение животных, можно достоверно установить, что этим поведением управляют не те стимулы, которые действуют на них в данный момент, а особые внутренние регуляторы.

Поведение предваряют своего рода ожидания, гипотезы, познавательные (когнитивные) «карты».Когнитивная карта — это субъективная картина, имеющая пространственные координаты, в которой локализованы отдельные воспринимаемые объекты.Эти «карты» животное строит само. Они и ориентируют его в лабиринте. По ним животное, запущенное в лабиринт, узнает, куда и как ему нужно добраться.

Положение о том, что психические образы служат регулятором действия, было обосновано гештальттеорией. Учтя ее, Толмен разработал собственную теорию, названную когнитивным бихевиоризмом.

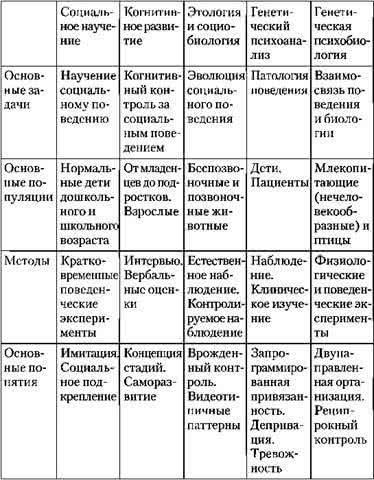

Полезная таблица: эволюция теории социального научения в течение прошлого столетия

Таким образом, рассмотрев работы ряда ученых, можно сделать вывод о том, что данная теория, возникнув в начале прошлого столетия, прошла долгий период своего формирования, обогатившись в работах многих ученых.

Сам термин возник в 1969 году в трудах канадца Альберта Бандуры, однако сама теория получила свое целостное оформление как в сочинениях самого ученого, так и его идейных последователей.

Эволюция теории социального научения, которую еще называют социально-когнитивной теорией, предполагает, что самым главным в жизни человека является пример поведения окружающих его людей.

Еще одним ключевым термином этой концепции стал феномен саморегуляции. Человек может изменять свое поведение по своему желанию. Более того, он может в своем сознании сформировать образ желаемого будущего и сделать все, чтобы его мечта стала реальностью. Люди, лишенные цели в жизни, имеющие размытые представление о своем будущем (таких называют «плывущими по течению»), многое теряют по сравнению с теми людьми, которые определились, каким они хотят видеть себя через годы и десятилетия. Другая проблема, которую застрагивают в своих работах в том числе и сторонники этой концепции: что делать, если цель не удается воплотить в жизнь?

Ведь в таком случае у человека возникает жгучее разочарование в жизни, которое может привести его к депрессии и суицидальным мыслям.

Теория социального научения

Теория социального научения, предложенная в 1977 году, — одна из самых значимых теорий научения во всей истории психологии.

Согласно этой теории, приобретенное поведение не следует считать исключительно результатом подкрепления, вознаграждения или наказания, оно вырабатывается также через научение путем наблюдения. Бандура считал, что люди выбирают, как поступить в той или иной ситуации, во многом основываясь на поведении окружающих.

С детства человека окружают модели, за которыми он может наблюдать: родители, сверстники, учителя и даже персонажи телешоу. Например, модели фемининного и маскулинного поведения наблюдаются и кодируются, а позднее имитируются и копируются. При этом обычно копируется поведение того, с кем человек чувствует свою схожесть; часто это представитель одного с ним пола. Перечислим три основные концепции теории социального научения Альберта Бандуры:

1. Человек обучается новой форме поведения путем наблюдения.

Для этого используется живая модель (реальный человек, ведущий себя определенным образом), вербальная модель, выдающая инструкции (объяснение или описание того, как следует себя вести), либо символическая (формы поведения, изображенные в фильмах, описанные в книгах).

2. Важным аспектом научения является субъективное отношение человека.

Подкрепление из окружающей среды — это лишь один из факторов научения новой модели проведения, но не единственный. Например, удовлетворение, гордость и ощущение прогресса Бандура называет истинным, или внутренним, подкреплением. Иными словами, в научении новому типу поведения могут играть важную роль мысли и чувства человека.

3. Нельзя считать, что поведение человека непременно изменится в процессе научения.

Бихевиористы полагали, что научение ведет к перманентным изменениям поведения, однако Бандура ясно показал, что благодаря научению путем наблюдения мы можем воспринимать новую информацию, не демонстрируя при этом соответствующего поведения. Однако наблюдение за новой моделью поведения еще не означает, что человек ему научится. Чтобы социальное научение было успешным, необходимо выполнение ряда условий:

Внимание. Чтобы чему-то научиться, нужно обратить на это внимание, а все, что отвлекает внимание, плохо сказывается на научении путем наблюдения.

Сохранение

Человек должен быть способен запомнить полученную информацию, чтобы потом извлечь ее и воспользоваться ею.

Воспроизведение. После того как человек обратил внимание на новую форму поведения и запомнил информацию, ее нужно перевести в действие. Практика позволяет улучшить результаты.

Мотивация. Для имитации новой формы поведения у человека должен быть мотив. И тут на сцену выходят подкрепление, вознаграждение и наказание. Если наблюдаемое поведение подкрепляется, человек, скорее всего, захочет его скопировать; если же последовало наказание, у него вряд ли появится желание повторить его.

Латентный период

После пяти лет наступает длительный период латентной детской сексуальности (5-12 лет), когда прежнее любопытство в отношении сексуальных проявлений уступает место любопытству по отношению ко всему окружающему миру.

Ребенок проходит через множество изменений в развитии в течение этих лет, и сексуальная латентность скорее относительна, чем абсолютна. В некоторой степени ребенок отказался, разрешил или подавил либидные желания эдиповой фазы из-за развития Эго и Суперэго. Теперь родительские ожидания и запреты воспринимаются им более последовательно, как требования, направленные к его сознанию, а болезненные воздействия стыда и вины ограничивают поиск либидного удовлетворения

Суть теории Бандуры

Автор теории социального научения – Бандура – полагал, что личность человека следует рассматривать во взаимодействии его поведения, социального окружения и познавательной сферы. По его мнению, именно факторы ситуационные и факторы предрасположенности детерминируют поведение человека

Ученый считал, что сами люди сознательно могут многое изменять в своем поведении, однако для этого очень важно их личное понимание сути происходящих событий и желание

Именно этому ученому принадлежит мысль о том, что люди являются как продуктом собственного поведения, так и творцами собственного социального окружения и, соответственно, его поведения.

В отличие от Скиннера, Бандура не указывал на то, что все зависит от внешнего подкрепления поведения человека. Ведь люди могут не просто копировать чье-то поведение, наблюдая за ним, а читать о таких проявлениях в книгах или видеть их в кинолентах и прочее.

По мнению А. Бандуры, центральным понятием в теории социального научения выступает именно научение, сознательное или бессознательное, которое перенимает каждый рождающейся на земле человек от своего ближайшего окружения.

При этом ученый указывал на то, что поведение людей регулируется главным образом тем, что они понимают последствия своих действий. Даже преступник, идущий грабить банк, понимает, что последствием его действий может стать длительный тюремный срок, однако он идет на это дело, надеясь, что избежит наказания и получит крупный выигрыш, который выражается в определенной сумме денежных средств. Таким образом, психические процессы человеческой личности дают людям, в отличие от животных, способность предвидеть свои действия.

Выводы, следующие из экспериментов

После проведения эксперимента Альберта Бандуры пришло время серьезно задуматься о той информации, которая каждый день транслируется по телевидению. В особенности о том, что именно смотрят дети. Психолог достаточно резко высказывался о сценах насилия в различных телепередачах, мультфильмах, кинолентах. Такую информацию он расценивал в качестве основной причины детской преступности. Агрессивные телепередачи взращивают агрессивных детей. Таковой была позиция ученого. Однако были и те, кто с ней не соглашались. По их мнению, просмотр боевиков необходим человеку для освобождения от накопленной агрессии. Фильмы позволяют прожить негативные эмоции не в реальной жизни, а сидя перед телевизором.

Эта тема закрыта для публикации ответов.