Оглавление

Структура маршмэллоу-теста

Маршмэллоу-тест можно разобрать на три части.

Один маршмэллоу: очень привлекательный вариант действия, но худший в долгосрочной перспективе.

Два маршмэллоу: вариант действия, который сейчас кажется малопривлекательным, но в долгосрочной перспективе повлечет лучшие последствия.

Маршмэллоу-момент: момент, когда вы должны сделать выбор, и в каждом из таких моментов у вас есть два варианта.

Пример 1: звонит будильник

Фото: ShutterStock

Один маршмэллоу: Уф, надо передвинуть таймер. Я так устал(а) и заслуживаю еще десять минут отдыха.

Через час вы стоите в пробке и тычетесь лицом в чью-то подмышку в набитом автобусе.

Два маршмэллоу: Я переборю ужасное утреннее чувство, потому что я знаю, что через полчаса я буду ехать в пустом транспорте, спокойно читать книгу и прекрасно себя чувствовать.

Через час вы уже будете радоваться, что разобрали почту еще до начала рабочего дня.

Маршмэллоу-момент: Вылезать из кровати или нет?

Пример 2: подготовка к следующему рабочему дню

Фото: ShutterStock

Один маршмэллоу: Мне лень собирать себе на завтра контейнер с едой. Честно говоря, я до сих пор не вытащил(а) из сумки вчерашний грязный контейнер. Просто куплю себе обед и все.

Через четыре часа вы удивитесь, что потратили кучу денег на еду и говорите себе, что больше так не может продолжаться.

Два маршмэллоу: Сейчас помою контейнер, положу туда еды и поеду на работу в полупустом транспорте!

Через четыре часа вы съедите вкусный обед и порадуетесь, что не потратили на него ни копейки.

Маршмэллоу-момент: Взять с собой обед или нет?

Опровержение

Стэнфордский зефирный эксперимент был опровергнут в 2021 году. В мае 2021 года трое ученых решили подвергнуть сомнению его результаты: Тайлер Уотnс из Университета Нью-Йорка, Грег Данкан и Хаонан Куан из Калифорнийского Университета в Ирвине. Итак, что же они сделали?

В первую очередь, они сочли изначальную выборку нерепрезентативной, то есть необъективно показывающей закономерности поведения. Всего в ней было 90 детей, обучавшихся в одном и том же дошкольном учреждении. Новая выборка составила более 900 детей, с различной расой, этнической принадлежностью, доходом семьи, образованием и социальным статусом родителей.

Новый эксперимент дал интересные результаты. Те дети, что росли в обеспеченных семьях, чаще выбирали отсроченное удовольствие, ведь они знали, что все равно получат угощение, нужно только подождать. А вот дети из малообеспеченных семей выбирали получить зефирку сразу. Ведь их небольшой жизненный опыт уже свидетельствовал о том, что даже если вкусная еда есть сегодня, ее с большой вероятностью может не быть завтра. Таким образом, на выбор детей в большей степени влияли их жизненные обстоятельства. Были учтены даже такие мелочи, как количество книг в доме, отзывчивость матерей к детям в присутствии исследователя и т. д.

Наиболее важным обстоятельством оказалось то, учились ли матери испытуемых в колледже или нет. У тех детей, чьи матери обучались в колледже, результаты в долгосрочной перспективе не имели значимых отличий, вне зависимости от того, съели они зефирку сразу или нет. Дети, чьи матери были менее образованными и обеспеченными, в основном не могли проявить достаточных волевых усилий, чтобы преодолеть социальные и экономические проблемы своего окружения.

Впрочем, новое исследование не опровергает старого, а дополняет его: оно показывает, что на успех ребенка в будущем могут влиять различные обстоятельства его жизни, а не только ранняя способность к волевому усилию. Детям из обеспеченной семьи легче отложить вознаграждение: их опыт показывает, что они в любом случае получат еще. Во взрослой жизни им легче принимать ответственные решения, связанные с риском: например, открывать собственный бизнес. А вот бедные люди не надеются на лучшее будущее, поэтому живут одним днем, стремятся к стабильности и боятся рисковать. Об этой закономерности в 2013 написали книгу Сендхил Муллайнатан, экономист из Гарвардского Университета, и Эльдар Шафир, психолог-бихевиорист из Принстона: «Дефицит: почему обладание столь малым значит столь много».

Возможно, опровержение зефирного эксперимента — это часть общего кризиса экспериментальной психологии прошлого. Многие старые эксперименты не подтверждаются в современных условиях, а значит, многое из того, что мы знаем о поведении людей, должно быть пересмотрено.

А как у животных?

Совсем недавно ученые в штате Джорджия провели эксперимент на шимпанзе, выясняя связь между уровнем их интеллекта и отсроченным удовольствием. Ученые взяли за основу зефирный эксперимент, более всего их интересовали данные о связи уровня общего интеллекта (general intelligence) со способностью применить силу воли, чтобы дождаться отсроченной награды.

У 40 взрослых шимпанзе измерили уровень интеллекта, а затем предложили им на выбор 4 либо 12 виноградин. Если они выбрали первый вариант, то угощение сразу клали им в миску. Если выбирали 12, то экспериментатор давал их по одной с задержкой в 3, 10 и 20 секунд. Каждая попытка продолжалась 120, 180 или 300 секунд. Всего было проведено по 40 экспериментов разной длительности. Было учтено и то, как часто обезьяны выбирали большее вознаграждение, и то, хватало ли им терпения дождаться, чтобы все виноградины оказались в миске.

Затем ученые сопоставили результаты эксперимента и уровень интеллекта каждой из обезьян. Была выявлена четкая корреляция между уровнем интеллекта и пропорцией, в которой шимпанзе выбирали 12 виноградин (во всех трех сериях p<0.001), а также эффективностью подопытных (во всех трех сериях p<0.001).

Маленький Альберт

Эксперимент «Маленький Альберт».

Эксперимент «Маленький Альберт» похож на эксперимент с собакой Павлова, но проводился он с людьми. Вероятно, это одно из самых неэтичных психологических исследований всех времен. В ходе эксперимента, проведенного в 1920 году, Джон Б. Уотсон и его партнер Розали Рейнер в Университете Джона Хопкинса пытались выработать у девятимесячного мальчика иррациональные страхи. Уотсон сначала поместил белую крысу перед младенцем, который сначала не выказывал страха.

Затем он начал бить молотком по стальному стержню, пугая мальчика по имени Альберт, каждый раз как он прикасался к крысе. Через некоторое время мальчик начал плакать и проявлять признаки страха каждый раз, когда крыса появлялась в комнате. Уотсон также выработал подобные условные рефлексы с другими животными и объектами, пока Альберт не начал бояться их всех.

Зефирный тест Мишела. Зефирный тест: как предсказать будущее ребёнка

Наверняка вы замечали детей, нетерпеливо ёрзающих на стульях в очереди, или тех, кто каждые две секунды задаёт вопрос «А долго ещё?».

В 1960–1970-х годах Стэнфордский психолог Уолтер Мишель вместе с коллегой исследовали интересный вопрос: в каком возрасте дети становятся способны к самоконтролю — например, могут спокойно подождать обещанного.

Умение сдержать собственное нетерпение и сиюминутное желание получить какой-нибудь результат свидетельствует о способности контролировать своё поведение. Чтобы выяснить, насколько маленькие дети способны к самоконтролю, исследователи провели серию знаменитых «зефирных тестов» (Marshmellow Test).

Один зефир сейчас или два, но позже?

Детям от четырёх до шести лет экспериментаторы предлагали такую сделку: ставили перед ними тарелку с одним зефиром-маршмеллоу (на его месте могла быть другая сладость). Прежде чем обрадованный ребёнок хватался за угощение, экспериментатор делал соблазнительное предложение: не есть зефир сейчас, а подождать 15 минут и получить уже два зефира. После этого ведущий эксперимента удалялся, оставив ребёнка наедине с соблазном — просто пустая комната, ребёнок и тарелка. Никаких отвлекающих факторов.

Как вели себя дети?

Одни дети (их меньшинство) хватали зефир сразу, как только экспериментатор выходил из комнаты. По поведению остальных детей было заметно, насколько сложно им даются попытки сдержать себя — они нетерпеливо болтали ногами, нервно теребили одежду и волосы, в сердцах отворачивались от тарелки и закрывали руками глаза, трогали зефир пальцем и нежно поглаживали его. Треть из этих героев смогла достойно выдержать испытание и дождаться двойной порции зефира.

Эксперимент на этом не закончился: в течение последующих 40 лет психологи наблюдали за детьми-участниками «зефирного теста» и оценивали их социально-эмоциональные навыки, академическую успеваемость, психологическое и физическое здоровье и другие критерии, которые могли бы свидетельствовать о жизненном благополучии. Выяснилось, что те, кто смогли в детстве продержаться до конца эксперимента и получить два зефира, показывают более высокие результаты и в целом их можно считать более успешными в жизни. Видимо, их способность к самоконтролю сформировалась в нужный возрастной период и позволила им адекватно воспринимать различные жизненные препятствия, удачи и неудачи.

Через 40 лет ученые продолжили это исследование с группой из 60 участников, которым ныне за 40 лет. Авторы исследования, проведенного под руководством профессора психобиологии Б.Дж. Кейси из Университета Корнуэлла, хотели выяснить, продемонстрируют ли люди, не сумевшие в детстве дождаться вознаграждения, неспособность к самоконтролю во взрослом возрасте.

Испытуемым показывали изображения людей на экране компьютера, и они должны были выполнять определенные задания, нажимая на кнопку. Те, кто продемонстрировал нехватку силы воли в детстве, и во взрослом возрасте справились с заданием хуже, так как отвлекались на картинки.

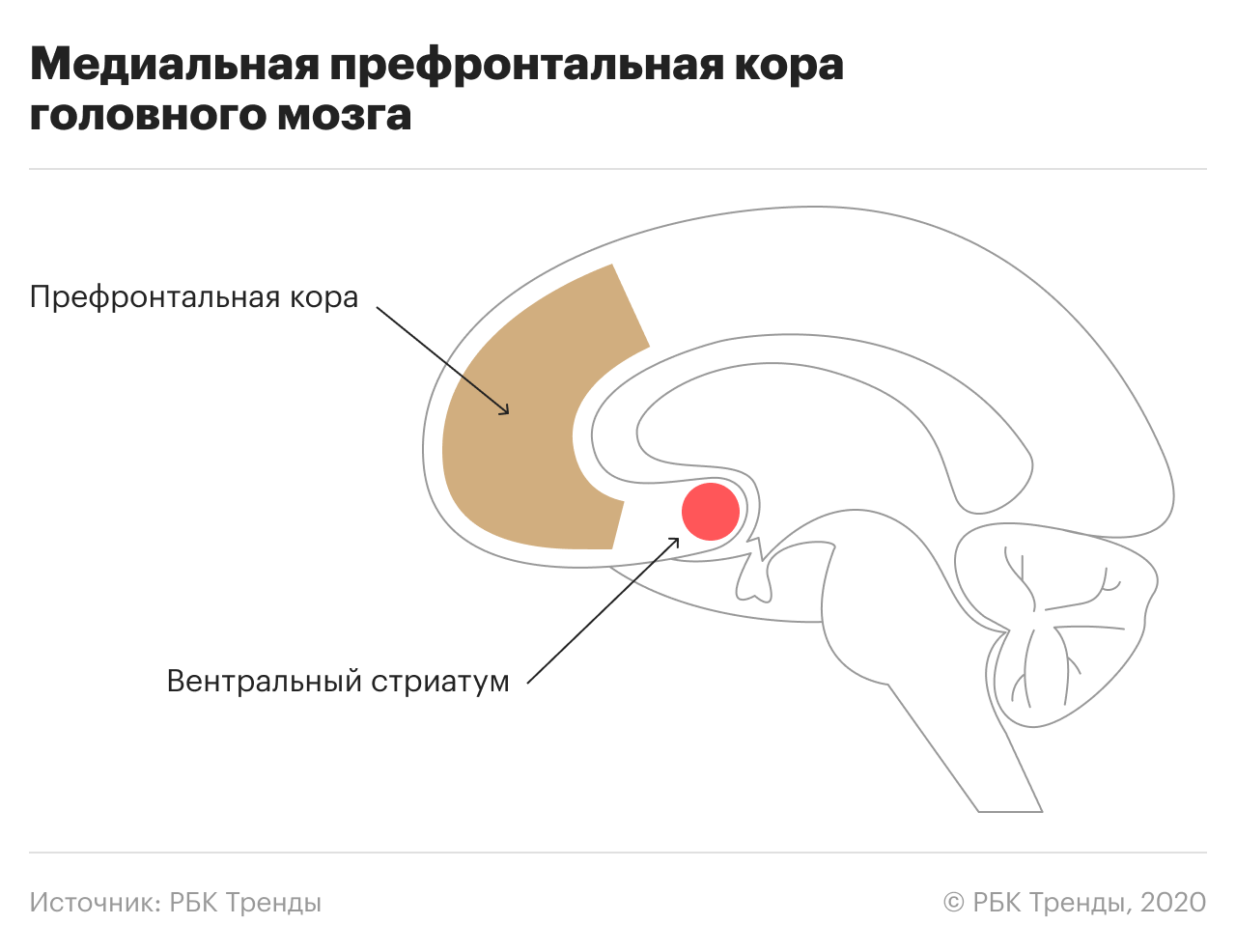

Во время эксперимента ученые сканировали мозг испытуемых и пришли к выводу, что люди с более развитой силой воли демонстрировали больше активности в префронтальной коре головного мозга, которая отвечает, в частности, за контроль импульсов и поведения. В то же время люди с менее развитой силой воли продемонстрировали большую активность в зоне мозга, отвечающей за удовольствие и желание, особенно когда они рассматривали улыбающиеся лица на картинках.

Боль, контроль и вознаграждение

Мы хорошо себя чувствуем, когда получаем деньги, но плохо — когда тратим. Что неудивительно, ведь чем крупнее сумма, с которой мы расстаемся, тем активнее в нашем мозге центр боли — островковая доля. Она же активна, когда мы чувствуем неприятный запах или ожидаем, что нас вот-вот больно ударят.

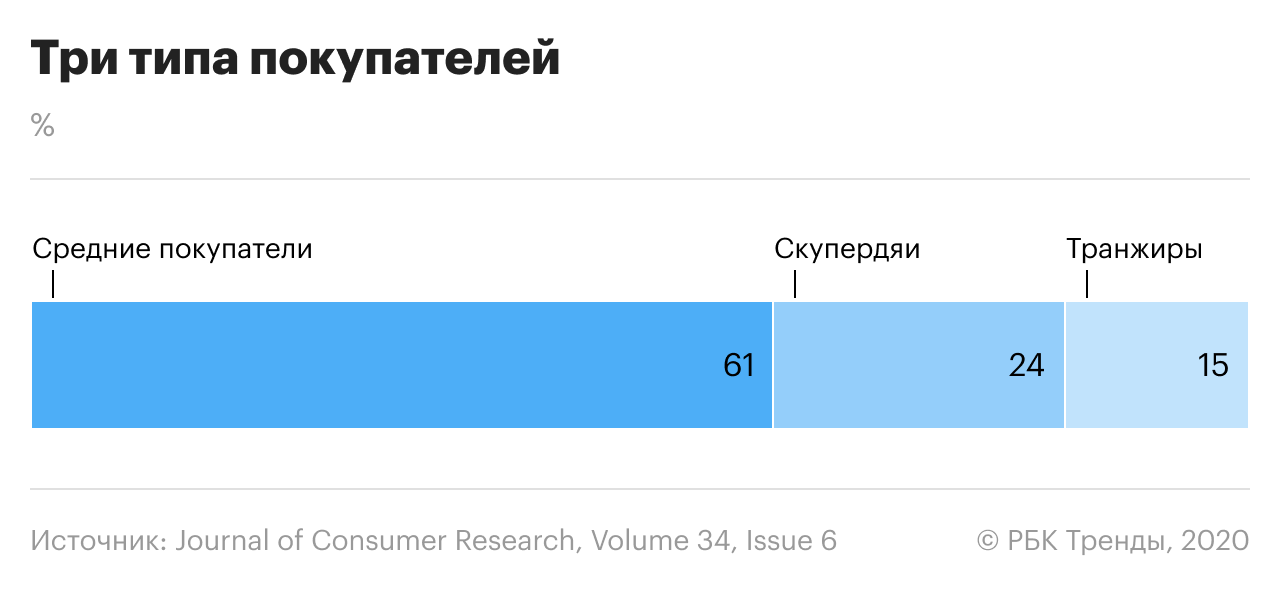

Финансовый «болевой порог» может быть разным. Нейроэкономисты даже сделали специальную шкалу. На одном конце — «транжиры», готовые тратить много, пока не достигнут порога. На другом — «скупердяи», которым трудно раскошелиться даже на самое необходимое. Как считают исследователи, это не значит, что одни рациональнее других — они все движимы сиюминутными эмоциями.

Кроме центра боли в мозге работает и центр вознаграждений — вентральный стриатум. Это он подкрепляет дофамином и делает такими желанными свойственные человеку «хотелки» — еду, секс или новый гаджет. Когда спустя 40 лет после «зефирного теста» его участников положили в фМРТ-сканер, то у тех, кто не дождался второй зефирки, был активнее именно «центр вознаграждений».

У дождавшихся второй зефирки мозг тоже работал по-своему — активнее была префронтальная кора. Это та зона мозга, которая в принципе и делает нас людьми — здесь и рациональное мышление, и глобальные планы на жизнь, ради которых приходится откладывать сиюминутные удовольствия.

В норме префронтальная кора уравновешивает порывы более древних центров боли и вознаграждений. Вам понравилась вещь — выделился дофамин, пошла реакция «хочу». Дальше вы увидели цену и ощутили прилив негативных эмоций. В итоге эта зона принимает решение: стоит оно того или нет.

Когда баланс между эмоциями и интеллектом нарушается, появляется склонность к импульсивному поведению, в том числе финансовому — пойти и потратить ползарплаты на приглянувшиеся ботинки.

Особенности формирования воли у детей 4-5 лет

Формирование воли – это переход внешнего социального контроля к внутреннему самоконтролю личности. И. П. Павлов отмечал, что в процессах волевой регуляции принимает участие весь мозг целиком. Однако, особое значение имеет функциональный блок программирования, регулирования и контроля психической деятельности, который находится в лобных долях коры головного мозга. При повреждении этих долей наблюдается патологическое безволие — абулия .

Формирование воли у детей начинается еще в младенческом возрасте. Когда ребенок тянется за понравившейся игрушкой, он совершает волевой акт, направленный на достижение цели. По данным отечественных исследователей возрастной психологии (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев), у детей младшего дошкольного возраста постановка цели носит импульсивный характер и более связана с сиюминутными желаниями. Но чем ребенок старше, тем больше он способен ставить осознанные цели, важные не только для него, но и для окружающих. Например, старший дошкольник может сделать рисунок, чтобы порадовать маму на предстоящем празднике.

Мотивы детей дошкольного возраста могут сменять друг друга, подкрепляться друг другом или вступать в конфликт. В конце концов, один мотив становится ведущим и подчиняет себе другие. Но сильное эмоциональное побуждение способно быстро поменять расстановку приоритетов. Например, ребенок уже приучен здороваться со взрослыми, но забывает поздороваться с бабушкой, которая принесла ему подарок. Яркие эмоции определяют ведущий мотив в данной ситуации.

К старшему дошкольному возрасту ребенок уже способен осознавать борьбу мотивов и регулировать свои действия волевым усилием, то есть уже может отказываться от сиюминутного приятного действия, чтобы достичь чего-то более важного и избежать нежелательного. Поведение ребенка становится все более личностным, внеситуативным, теряет свою непосредственность

Так ребенок усваивает нравственные нормы .

Последующие исследования

В последующих исследованиях Мишель обнаружил неожиданную корреляцию между результатами эксперимента с зефиром и успехами детей много лет спустя. Первое последующее исследование, проведенное в 1988 году, показало, что «дети дошкольного возраста, которые дольше откладывали удовлетворение в рамках парадигмы добровольной отсрочки, более чем через 10 лет были описаны их родителями как подростки, которые были значительно более компетентными».

Второе последующее исследование, проведенное в 1990 году, показало, что способность откладывать удовлетворение также коррелирует с более высокими баллами по SAT .

Не 2006 документа , к которому Mischel способствовал сообщает подобный эксперимент, на этот раз в отношении способности к задержке, чтобы получить печенье (в возрасте до 4 лет) и время реакции на ходе / не идут задачи.

Исследование мозга, проведенное в 2011 году по образцу первоначальных участников Стэнфордского университета, когда они достигли среднего возраста, показало ключевые различия между участниками с высоким временем задержки и теми, у кого время задержки было низким в двух областях: префронтальная кора (более активна в группе с высокой задержкой) и брюшное полосатое тело (более активно у низко задерживающих), когда они пытались контролировать свою реакцию на соблазнительные соблазны.

Исследование 2012 года в Университете Рочестера (с меньшим числом N = 28) изменило эксперимент, разделив детей на две группы: одной группе было дано невыполненное обещание до проведения теста на зефир (группа ненадежных тестировщиков), а второй группе. обещание было выполнено перед тестом на зефир (группа надежных тестировщиков). Группа надежных тестировщиков ждала появления второго зефира в четыре раза дольше (12 минут), чем группа ненадежных тестеров. Авторы утверждают, что это ставит под сомнение первоначальную интерпретацию самоконтроля как критического фактора в успеваемости детей, поскольку самоконтроль должен предсказывать способность ждать, а не стратегическое ожидание, когда это имеет смысл

До эксперимента с зефиром в Стэнфорде Уолтер Мишель показал, что вера ребенка в то, что обещанное отложенное вознаграждение действительно будет доставлено, является важным фактором, определяющим выбор откладывания, но его более поздние эксперименты не принимали во внимание этот фактор и не учитывали его для каждого отдельного человека. различия в представлениях о надежности при сообщении о корреляции с жизненными успехами.

В исследованиях, проведенных Мишелем и его коллегами в Стэнфордском университете, чтобы установить уверенность в том, что экспериментатор вернется, в начале «теста зефира» дети сначала участвовали в игре, в которой они вызывали экспериментатора назад, звоня в колокольчик; Фактическая выжидательная часть эксперимента начиналась только после того, как дети четко понимали, что экспериментатор сдержит обещание. Участники первоначальных исследований в школе Bing при Стэнфордском университете, похоже, не сомневались, что получат вознаграждение после ожидания, и предпочли дождаться более желаемого вознаграждения. Однако более ранние исследования Мишеля показали, что существует множество других ситуаций, в которых дети не могут быть уверены в том, что они получат отсроченный результат. В таких ситуациях ожидание отложенного вознаграждения не может быть адаптивной реакцией.

Концептуальная репликация Уоттса, Дункана и Куана в 2018 г. дала в основном статистически незначимые корреляции с поведенческими проблемами, но значительную корреляцию с тестами достижений в возрасте 15 лет. Эти эффекты были ниже, чем в исходном эксперименте, и еще больше уменьшались при контроле ранних когнитивных способностей и поведения, семейного фона. , и домашняя обстановка.

Исследование 2020 года в Калифорнийском университете показало, что репутация играет важную роль в эксперименте.

В выводах, представленных в журнале Proceedings of the Royal Society B в 2021 году, исследователи морской биологической лаборатории описали каракатиц ( Sepia officinalis ), которые смогли пройти адаптированную версию теста на зефир. Головоногие моллюски занимаются «поиском пищи, ориентированной на будущее», и девятимесячные каракатицы, участвовавшие в экспериментах, были способны переносить задержки от 50 до 130 секунд, что сравнимо с поведением шимпанзе и ворон. Люди, у которых был лучший самоконтроль, также продемонстрировали более высокие познавательные способности в обучающих тестах.

Условия проведения и ход эксперимента

Исследование проводилось на нескольких десятках детей в возрасте 4 – 5 лет, воспитывавшихся в дошкольном учреждении при университете. Всё это были дети сотрудников университета. Условия опыта были очень просты. Всем детям раздавались небольшие угощения – обычно это были маленькие зефирки (или печенья), откуда и название эксперимента. Ребёнок мог съесть свой зефир сразу, а мог подождать несколько минут, и тогда он получит вторую.

Мишел уходил в другую комнату и наблюдал за поведением детей. Некоторые из них съели свой зефир сразу, но таких было мало. Остальные пытались отвлечь себя чем-нибудь: кто-то отворачивался или закрывал глаза, кто-то теребил волосы или игра со своим зефиром, как с игрушкой. Ждать все пятнадцать минут и получить дополнительное угощение смогла треть всех испытуемых. Большинство из тех, кто смог дождаться дополнительного лакомства, были самыми старшими из детей.

Этот первоначальный эксперимент, однако, возник не на пустом месте. Ранее Мишел проводил похожее исследование на острове Тринидад, где проживали представители двух разных народов: афроамериканцы и индийцы. У каждого народа были свои стереотипы, касающиеся другого народа: каждый считал, что его соседи менее рассудительны, способны к самоконтролю, не умеют хорошо проводить время. Мишел собрал в местной школе детей из обеих этнических групп и предложил каждому на выбор: либо дешёвую конфету, но сейчас, либо дорогую, но через неделю.

Оказалось, что индийские дети были более способны на отсрочку удовольствия, чем африканские. При этом экономическое положение семей не имело решающего значения, однако его имело наличие в семье отца: чаще всего сдерживать желание могли дети из полных семей.

Но вернёмся к стэнфордскому исследованию. Мишел собрал данные всех испытуемых и наблюдал за ними в течение сорока лет. Оказалось, что те из них, которые во время эксперимента смогли отсрочить удовольствие, в школьные годы показывали лучшую успеваемость и более высокий интеллектуальный уровень (в частности, они более успешно сдавали выпускные тестовые экзамены в школе), впоследствии они получали более качественное образование и устраивались на более престижную работу, благодаря чему имели более высокий доход.

В одном из последующих экспериментов испытуемые, которые в первый раз показали самые низкие результаты, то есть съели зефир сразу, прошли новое испытание. В нём им показывали ряд счастливых и страшных лиц, а они должны были нажимать на кнопку, если увидят определённое, заранее условленное лицо. Однако они предпочитали нажимать на кнопку тогда, когда видят счастливое лицо, а не то, которое им предложили инструкторы. Этот эксперимент показал, что даже спустя годы эти люди не научились откладывать удовольствие на потом.

В 2011 году было проведено даже томографическое исследование мозга у испытуемых, которые к тому времени достигли среднего возраста. Оно показало, что у тех, кто в первом эксперименте был способен отсрочить удовольствие, были сильнее развиты лобные доли головного мозга, ответственные за самоконтроль и пристрастия.

Эксперимент Милгрэма

…как больно! БОЛЬНО!!!

Эксперимент, проведенный в 1961 году психологом Йельского университета Стэнли Милгрэмом, измерял готовность людей повиноваться авторитетным личностям, которые приказывали им совершать действия, которые противоречили нравственным понятиям подопытных. Участникам эксперимента говорили, что они должны отыгрывать роль «учителя» и бить электрическим током «ученика», который якобы находился в другой комнате, каждый раз, когда он отвечал на вопрос неправильно.

На самом деле, током никого не били, а «учителю», нажимавшему кнопку, Милгрэм проигрывал звукозапись криков, создавая видимость, будто «ученик» страдает от сильной боли и хочет закончить эксперимент. Несмотря на эти протесты, многие участники продолжали эксперимент, поскольку им приказали так делать, постоянно «увеличивая напряжение» (так они думали) после каждого неправильного ответа. Подобные эксперименты свидетельствуют о том, что люди готовы идти против своей совести, если им приказывают сделать это «начальник».

Sources

- American Psychology Association. «Can Kids Wait? Today’s Youngsters May Be Able to Delay Gratification Longer Than Those of the 1960’s.» 25 June, 2018. https://www.apa.org/news/press/releases/2018/06/delay-gratification

- Association for Psychological Science. «A New Approach to the Marshmallow Test Yields Complicated Findings.» 5 June, 2018. https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/obsonline/a-new-approach-to-the-marshmallow-test-yields-complex-findings.html

- Carlson, Stephanie M., Yuichi Shoda, Ozlem Ayduk, Lawrence Aber, Catherine Schaefer, Anita Sethi, Nicole Wilson, Philip K. Peake, and Walter Mischel. «Cohort Effects in Children’s Delay of Gratification.» Developmental Psychology, vol. 54, no. 8, 2018, pp. 1395-1407. http://dx.doi.org/10.1037/dev0000533

- Kidd, Celeste, Holly Palmeri, and Richard N. Aslin. «Rational Snacking: Young Children’s Decision-Making on the Marshmallow Task is Moderated By Beliefs About Environmental Reliability.» Cognition, vol. 126, no. 1, 2013, pp. 109-114. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2012.08.004

New York University. «Professor Replicates Famous Marshmallow Test, Makes New Observations.» ScienceDaily, 25 May, 2018. https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180525095226.htm

Shoda, Yuichi, Walter Mischel, and Philip K. Peake. «Predicting Adolescent Cognitive and Self-Regulatory Competencies from Preschool Delay of Gratification: Identifying Diagnostic Conditions.» Developmental Psychology, vol. 26, no. 6, 1990, pp. 978-986. http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.26.6.978

University of Rochester. «The Marshmallow Study Revisited.» 11 October, 2012. https://www.rochester.edu/news/show.php?id=4622

Watts, Tyler W., Greg J. Duncan, and Haonan Quan. «Revisiting the Marshmallow Test: A Conceptual Replication Investigating Links Between Early Delay of Gratification and Later Outcomes.» Psychological Science, vol. 28, no. 7, 2018, pp. 1159-1177. https://doi.org/10.1177/0956797618761661

Первоначальный эксперимент

Эксперимент происходит от более раннего, выполненного в Тринидаде, где Mischel заметил, что у представителей различных этнических групп, проживающих на острове, имелись контрастные стереотипы относительно своих соседей по острову. Представители разных групп считали, что они сильно отличаются друг от друга по таким признакам, как безрассудство, самоконтроль и умение весело проводить время. Это небольшое (n = 53) исследование было ориентировано на детей обоих полов в возрасте от 7 до 9 лет (35 вест-индских негров и 18 представителей народности Indo-Caribbeans) в сельской школе острова Тринидад. Детей просили сообщить о своем выборе: получить конфету стоимостью 1¢ сразу или конфету за 10¢, но через неделю. Mischel сообщил о значительном различии между этническими группами , поскольку индийские дети демонстрируют гораздо больше возможностей откладывать удовлетворение по сравнению с африканскими студентами, а также большие возрастные различия и что «сравнение «высоких» и «низких» социально-экономических групп по экспериментальному выбору не обнаруживает существенной разницы». Отсутствие отца было распространённым явлением в группе африканцев (в восточно-индийской группе такой ребёнок был единственный), и этот признак показал самое сильное влияние: дети из полных семей проявили превосходные способности сдерживать желание.

Опровергнуты результаты знаменитого стэнфордского «зефирного теста»

Согласно результатам стэнфордского зефирного эксперимента (также известного как «тест маршмеллоу», от англ. marshmallow — зефир), дети, которые выбирают отложенное, но большее вознаграждение, показывают в дальнейшей жизни лучшие результаты, чем дети, которые выбирают меньшее вознаграждение немедленно. Однако в недавних исследованиях было показано, что эта гипотеза не подтверждается.

Опыт, проведенный психологом Уолтером Мишелом (Walter Mischel), проходил примерно так: ребёнок сидит за столом в пустой комнате, перед ним на тарелке лежит одна зефирка или другое лакомство по его выбору. Ему говорят: «Если ты подождёшь 15 минут и не съешь этот зефир, мы дадим тебе ещё один». Изначальной целью было выяснить, в каком возрасте у детей развивается способность отложить удовлетворение. В эксперименте участвовали дети 4-6 лет. В итоге только треть участников смогли дождаться нужного времени, чтобы получить обещанное вознаграждение.

Но затем последовал еще один (более неожиданный) вывод. Учёный долгое время (с 1960-х до 1990-х) наблюдал своих «подопытных кроликов» и пришёл к выводу, что дети, которые могли «отложить» удовольствие, потом в жизни показывали лучшие результаты — лучше сдавали образовательные тесты, устраивались на работу с большей зарплатой.

Однако не расстраивайтесь, если ваш ребёнок в три года сразу съедает первую зефирку и не дожидается второй, — результаты эксперимента в недавнем его повторе были опровергнуты.

Учёные из Нью-Йоркского университета (New York University, NYU) засомневались в валидности результатов Мишела: у него была очень небольшая выборка, 90 детей, и многие ходили в детский сад при Стэнфордском университете (Stanford University). Тайлер Уоттс (Tyler Watts) и коллеги решили взять 900 детей из разных социальных групп. Они руководствовались критериями этничности, расы, образования родителей и достатка семьи и пришли к выводу, что способность откладывать удовольствие на потом коррелирует с уровнем доходов семьи: чем он больше — тем более охотно дети соглашались подождать.

Также было доказано, что внутригрупповая разница не имеет значения: даже если ребёнок из богатой семьи решил съесть зефирку сразу, у него будет примерно такая же вероятность преуспеть в жизни, как и у тех, кто её не съел. И наоборот, если ребёнок из бедной семьи откладывал поедание зефирки на потом, то у него будет в среднем не больше шансов, чем у других людей из группы, показывать хорошие результаты.

Эти «хорошие результаты», как и уровень достатка и образованности семьи, измерялись согласно формальным социологическим критериям. Чтобы оценить родителей, исследователи смотрели, как те реагируют на поведение ребёнка, сколько книг или гаджетов у них в доме, сколько они зарабатывают и на какой должности работают. Чтобы оценить успех детей, использовались их результаты образовательных тестов, уровень полученного потом образования.

Причин, почему дети из бедных семей показывают видимость слабой силы воли, может быть несколько, но главная заключается в том, что у них нет уверенности в словах взрослых и в стабильности жизни вообще. Когда мама обещает завтра купить какую-то вкусную вещь ребёнку, у неё может завтра не быть на это денег, — и ребёнок будет обманут. Поэтому довольно логичным выглядит его стремление съесть сейчас то, что есть, — может быть, через 15 минут зефир просто уберут со стола, а не дадут второй, вопреки обещанию.

Почему дети из богатых семей показывают в среднем лучшую силу воли? Они ничем не рискуют, так как дома их ждёт пакет зефирок или что-то другое вкусное, поэтому они соглашаются на правила игры.

Есть ещё одно интересное наблюдение. Не очень состоятельные родители более склонны к небольшим вознаграждениям — они чаще покупают сладости и потакают сиюминутным желаниям детей, потому что они не могут позволить воплотить в жизнь более затратные мечты

Когда ребёнок говорит «я хочу поехать в Диснейленд», можно отвлечь его внимание покупкой конфеты. Богатые же родители купят ребёнку билет в Диснейленд, и он будет ждать этой поездки

Маленькие вознаграждения делают жизнь более выносимой. Как говорит другое исследование, даже когда у подростков из бедных семей нет денег на еду и надо много работать, чтобы эти деньги заработать, они часто покупают новую одежду, бижутерию, краску для волос и т. д. Это позволяет чувствовать себя лучше уже сейчас.

Как сообщал портал «Вокруг света. Украина», эксперимент в Великобритании, в котором люди должны были 5 дней обойтись без смартфона, довел участников до истерики.

По материалам ХХ2Век.

Ход эксперимента и выводы

Изначальной целью эксперимента было исследование волевых процессов у детей. Выборка состояла из более чем 90 детей, обучавшихся в дошкольном детском учреждении при кампусе Стэнфордского университета.

Сам опыт был очень простым. Группе детей 4-5 лет было предложено на выбор: получить угощение прямо сейчас или подождать 15 минут и получить угощение в двойном размере. В качестве поощрения использовались зефирки (маршмеллоу) или печенье. Ведущий показывал угощение, давал его ребенку и вместе с этим озвучивал предложение: одну сейчас или две потом, спустя 15 минут. Затем экспериментаторы выходили, оставляя детей одних. Их действия записывались на скрытую камеру.

На записи можно увидеть, как дети стараются отвлечь себя от соблазна съесть лакомство сразу. Некоторые из них переключались на другую деятельность, другие пытались структурировать время, которое в ожидании тянулось так долго.

Эксперимент показал, что у большинства детей 4-5 лет волевые процессы еще не сформированы: они не способны отказаться от удовольствия прямо сейчас, чтобы потом получить еще больше. Большинство детей съедали зефир сразу или когда экспериментатор выходил за дверь. Но некоторые способны были потерпеть 15 минут, чтобы получить дополнительную награду. Результаты эксперимента были опубликованы в 1972 году .

Эта тема закрыта для публикации ответов.