Оглавление

Бросать

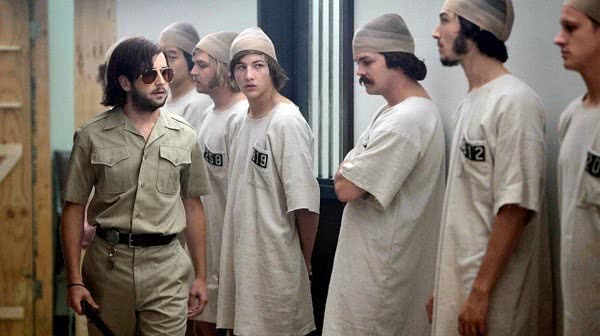

- Билли Крадап в роли доктора Филиппа Зимбардо

- Майкл Ангарано в роли Кристофера Арчера / охранника «Джона Уэйна»

- Эзра Миллер в роли Дэниела Калпа / Заключенного 8612

- Тай Шеридан в роли Питера Митчелла / Заключенного 819

- Кейр Гилкрист в роли Джона Ловетта

- Оливия Тирлби в роли доктора Кристины Маслах

- Нельсан Эллис в роли Джесси Флетчера

- Мойзес Ариас в роли Энтони Кэрролла

- Николас Браун в роли Карла Ванди

- Гай Чарльз, как Пол Фогель

- Ки Хонг Ли, как Гэвин Ли / Заключенный 3401

- Томас Манн в роли Узника 416

- Логан Миллер в роли Джерри Шермана / Заключенного 5486

- Джонни Симмонс в роли Джеффа Янсена / Заключенного 1037

- Джеймс Уолк в роли Майка Пенни

- Мэтт Беннетт, как Кайл Паркер

- Джесси Карер в роли Пола Битти / Заключенный 5704

- Бретт Дэверн в роли Хабби Уитлоу / Заключенного 7258

- Джеймс Фрешвилл в роли Мэтью Тауншенда / охранника

- Майлз Хейзер в роли Маршалла Ловетта

- Джек Килмер в роли Джима Рэндалла / Заключенного 4325

- Каллан МакОлифф — Курица

- Бенедикт Сэмюэл, как Джейкоб Хардинг

- Крис Шеффилд в роли Тома Томпсона / Заключенный 2093

- Харрисон Томас в роли Эндрю Сероса

Эксперимент Милгрэма

После Второй мировой войны многие люди — ученые в том числе — задались вопросом: как вышло, что огромные массы людей в цивилизованных (казалось бы) странах оказались готовы участвовать в массовой травле, бесчеловечных экспериментах, массовых экзекуциях и других не менее кошмарных вещах?

Одним из таких ученых был Стэнли Милгрэм, профессор Йельского университета, изучающий социальную психологию. В начале 1960-х он полагал, что в основе Холокоста лежит предрасположенность немцев к безропотному подчинению авторитету, которая и привела этот народ к столь печальным для своей страны (а потом и для всего мира) последствиям. Чтобы проверить свою гипотезу, Милгрэм решил провести серию простых экспериментов в США, прежде чем отправиться в ФРГ для более детального исследования.

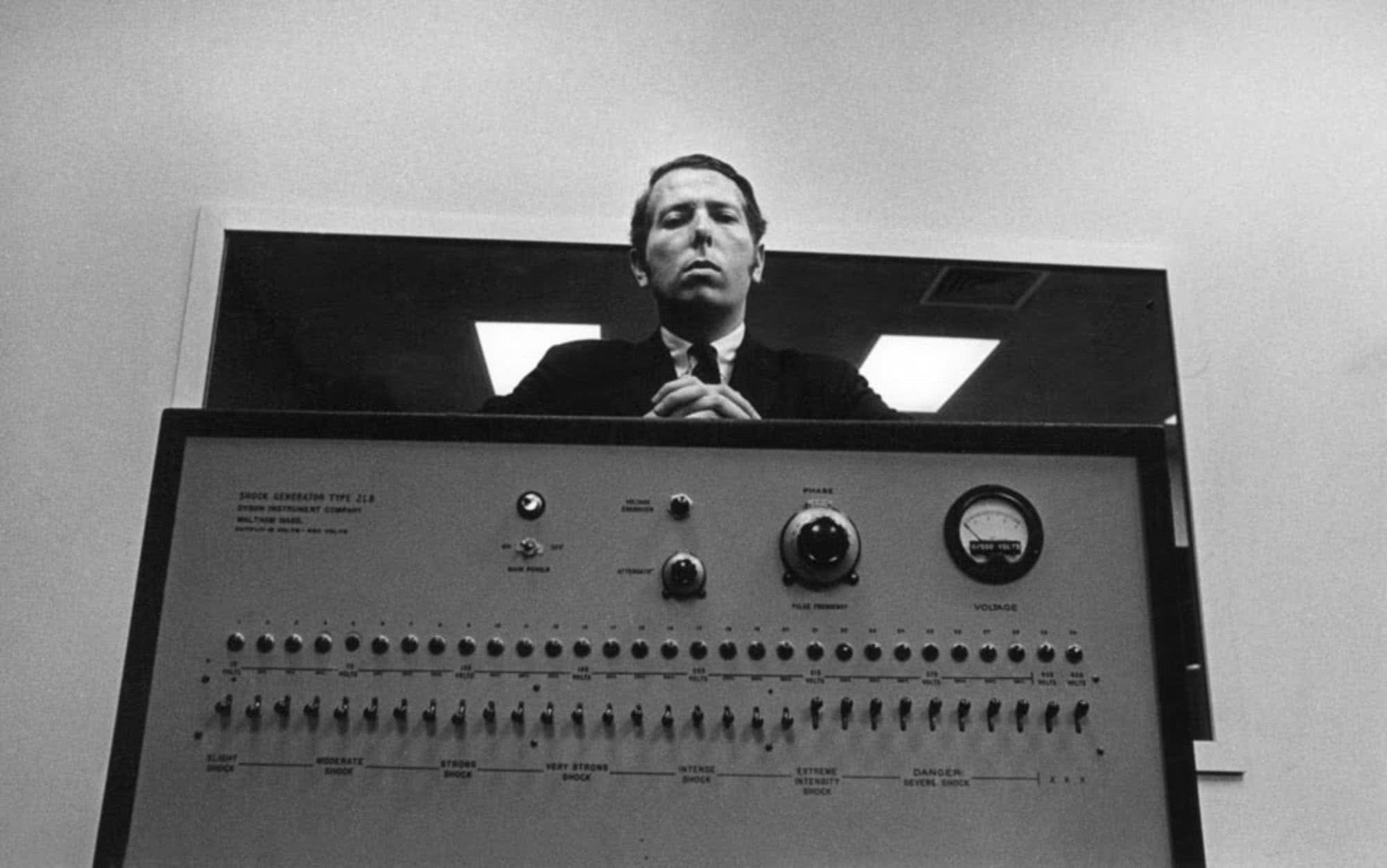

Суть заключалась в следующем: группа среднестатистических граждан получала возможность, находясь в безопасности и в присутствии авторитетной фигуры («доктора в белом халате») причинять боль другому человеку в ходе эксперимента, замаскированного под цикл обычных тестов на внимание. Испытуемые могли бить своего подчиненного током (напряжением от 15 до 450 вольт) за каждую допущенную ошибку

Причем в случае любых сомнений «авторитетная личность» настойчиво просила их продолжать, не обращая внимания на крики, стоны и прочие признаки стресса у подчиненного (который на самом деле был лишь актером, изображающим конвульсии от электрошока). Изначально Милгрэм был склонен считать, что большинство людей, видя страдания другого (пусть даже неизвестного) человека, быстро прекратят давить на кнопку, включив совесть и чувство жалости.

Результаты оказались, мягко говоря, неожиданными как для самого Милгрэма, так и для его коллег. Из 40 испытуемых 26 человек постепенно повышали силу тока, дойдя до 450 вольт, несмотря на все видимые страдания подопытного. Большинство из оставшихся также довело силу тока до высоких значений (в диапазоне 350-360 вольт), прежде чем остановиться.

Милгрэм был особенно впечатлен тем, что неоднократно повторяемые указания «авторитетного лица» продолжать эксперимент очень часто перевешивали очевидные внутренние колебания испытуемых, а также их сочувствие к другому человеку. Он провел множество дополнительных экспериментов, и обнаружил, что процент испытуемых, готовых мучить неизвестного им человека, оставался стабильно высоким в большинстве случаев.

https://youtube.com/watch?v=ek4pWJ0_XNo

Результаты эксперимента заставили Милгрэма полностью отбросить тезис о «плохих немцах» и предположить, что в человеческой психике глубоко укоренено стремление подчиняться авторитетной фигуре, инстинктивно делегируя ей право принятия решений в морально тяжелых ситуациях, избавляя себя от мук совести.

Бремя ответственности, кстати, Милгрэм тоже учел: в некоторых экспериментах «авторитетный персонаж» оговаривал, что испытуемый не понесет никакого ответа за любые страдания третьего лица. Это во многом объясняет, как полагал Милгрэм, почему в ходе актов геноцида (вроде того, что произошел в Руанде) участвующие в этом процессе люди могут рассматривать себя в качестве «законопослушных исполнителей», не задумываясь о том, как их решения сказываются на физическом существовании десятков, сотен и тысяч людей.

Этапы подготовки исследования

Эксперимент Филиппа Зимбардо осуществлялся в несколько этапов.

Отбор участников эксперимента

После публикации объявления в университетской газете, 70 студентов изъявили желание принять участие в Стэнфордском эксперименте о тюрьме. Все они подверглись многочисленным психологическим обследованиям, по результатам которых к участию в Стэнфордском эксперименте Зимбардо выбрал 24 студента. Они не имели отклонений в физическом и психическом развитии.

Распределение на охранников и заключенных

Особенностью эксперимента Филиппа Зимбардо было то, что испытуемые, которым предложили разные роли, были примерно одного возраста, обладали одинаковым социальным статусом. Они все являлись студентами колледжей. Ученый предположил, что запас социальных знаний и багаж жизненного опыта у них примерно одинаковый.

В реальной жизни студенты были равны между собой, распределение на две группы осуществлялось случайно. Однако тем, кому выпала роль надзирателей, было сообщено, что эта роль досталась им потому, что они обладают теми личностными качествами, которые необходимы при осуществлении контроля поведения арестантов. Специальной подготовки при этом они не проходили. За день до начала эксперимента их пригласили на инструктаж, где предупредили о недопустимости физического насилия в отношении заключенных. Им выдали форму охранников, зеркальные солнечные очки и дубинки. По замыслу автора, они должны были совершать обход тюрьмы.

Для надзирателей был предусмотрен сменный режим «работы»: охранники дежурили по трое, смена заканчивалась через 8 часов, однако через несколько дней большая часть из них выражала желание дежурить в искусственно созданной тюрьме сверхурочно, хотя организаторы эксперимента предупреждали их о том, что это время участия в эксперименте оплачиваться не будет.

Организаторы Стэнфордского тюремного эксперимента кратко сообщили надзирателям, что их задача – создать у заключенных ощущение собственного бессилия, страха, тоски. Они должны чувствовать, что надзиратели имеют право на произвол, что каждое действие заключенных контролируется системой и надзирателями. Так планировалось уничтожать индивидуальность арестантов.

Примечательно то, что заключенные были уверены, что в группу надзирателей попадают высокие молодые люди. Хотя особенности телосложения испытуемых организаторами эксперимента не учитывались.

Оказалось, что внешней атрибутики тюремного эксперимента Зимбардо было достаточно для того, чтобы испытуемые примерили на себя соответствующую модель поведения: надзиратели вели себя жестко по отношению к заключенным, а те, в свою очередь, быстро утратили свою индивидуальность и перестали сопротивляться давлению блюстителей порядка.

Так ученый разделил студентов на 2 группы: с первого дня к участию в опыте приступило по 9 человек из обеих групп, 3 человека в каждой группе являлись запасными.

В процессе проведения Стэнфордского тюремного эксперимента Зимбардо понадобилось ввести 2 запасных в группу заключенных и одного запасного в группу надзирателей.

Переоборудование крыла университета в «тюрьму»

Одно крыло здания университета было переоборудовано в тюрьму. Тюремным двориком стал коридор, ширина которого не превышала 2 метров. В том коридоре находились двери в 3 аудитории. Двери были заменены решетками, из кабинетов вынесли всю мебель. В аудиториях разместили только топчаны для арестантов. Так учебные кабинеты превратились в тюремные камеры. Согласно задумке автора, в каждой такой камере разместили по 3 человека.

В этом же коридоре располагалось подсобное помещение, которое стало комнатой надзирателей. Стоящий в коридоре шкаф для инвентаря, внутренний размер которого был 70 на 70 см, решили использовать в качестве одиночной камеры. Так были созданы декорации, способствующие дезориентации, потере самоидентификации участников. В таких условиях молодые люди быстро утратили чувство реальности.

На протяжении всего эксперимента сам Зимбардо и его ассистенты вели круглосуточное наблюдение за происходящим в псевдотюрьме. «Камеры» заключенных и штаб надзирателей, а также сам коридор, в котором располагались эти помещения, были оснащены камерами и многочисленными прослушивающими устройствами.

Сделка

Студенты, пребывающие в роли охранников, полностью вжились в новый статус. Большинство из них, получив неограниченную власть, демонстрировали жестокость. Сильнее всего они унижали заключенных ночью, полагая, что в это время видеонаблюдение не работает.

Видя, что события развиваются стремительно, на третьи сутки Зимбардо предложил участникам эксперимента, выполняющим роль заключенных, сделку: они могут покинуть проект, отказавшись от денежного вознаграждения за участие в нем. Все заключенные были согласны. Однако, для соблюдения процедуры освобождения, им нужно было написать прошение о помиловании, которое подлежит рассмотрению присяжных (их роль выполняли студенты последнего курса факультета психологии).

Добровольный отказ от получения материального вознаграждения за участие в эксперименте гарантировал студентам право тут же покинуть импровизированную тюрьму. Однако все они безропотно написали прошение о помиловании и отправились в камеры ждать решения суда присяжных. Через несколько часов им сообщили, что по всем прошениям о помиловании суд присяжных вынес отрицательное решение. Такое известие у половины узников вызвало истерическую реакцию.

К шестому дню жестокость надзирателей достигла апогея: они нарушали все этические принципы, их действия представляли серьезную опасность для психического здоровья арестантов. Эксперимент пришлось остановить.

Результаты

Эксперимент быстро вышел из-под контроля. Заключенные испытывали садистское и оскорбительное обращение со стороны охранников, и к концу у многих из них наблюдалось сильное эмоциональное расстройство.

После сравнительно спокойного первого дня на второй день вспыхнул бунт. Охранники добровольно вышли на сверхурочную работу и без руководства со стороны исследователей подавляли мятеж, при этом нападали на заключенных с огнетушителями. После этого инцидента охранники пытались разделять заключенных и стравливать их друг с другом, выбрав «хороший» и «плохой» корпусы, и заставляли заключенных думать, что в их рядах есть «информаторы». Эти меры возымели значительный эффект, и в дальнейшем возмущений крупного масштаба не происходило. Согласно консультантам Зимбардо — бывшим заключенным, эта тактика была подобна используемой в настоящих американских тюрьмах.

Подсчеты заключенных, которые изначально были задуманы для того, чтобы помочь им привыкнуть к идентификационным номерам, превратились в часовые испытания, в ходе которых охранники изводили заключенных и подвергали физическим наказаниям, в частности заставляли подолгу совершать физические упражнения.

Тюрьма быстро стала грязной и мрачной. Право помыться стало привилегией, в которой могли отказать и часто отказывали. Некоторых заключенных заставляли чистить туалеты голыми руками. Из «плохой» камеры убрали матрасы, и заключенным пришлось спать на непокрытом бетонном полу. В наказание часто отказывали в еде. Сам Зимбардо говорит о своей растущей погруженности в эксперимент, которым он руководил и в котором активно участвовал. На четвертый день, услышав о заговоре с целью побега, он и охранники попытались целиком перенести эксперимент в настоящий неиспользуемый тюремный корпус в местной полиции, как в более «надежный». Полицейский департамент ему отказал, ссылаясь на соображения безопасности, и, как говорит Зимбардо, он был зол и раздосадован из-за отсутствия сотрудничества между его и полицейской системой исполнения наказаний.

В ходе эксперимента несколько охранников все больше и больше превращались в садистов — особенно ночью, когда им казалось, что видеокамеры выключены. Экспериментаторы утверждали, что примерно каждый третий охранник показывает настоящие садистские наклонности. Многие охранники расстроились, когда эксперимент был прерван раньше времени.

Впоследствии заключенным предложили «под честное слово» выйти из тюрьмы, если они откажутся от оплаты, большинство согласились на это. Зимбардо использует этот факт, чтобы показать, насколько сильно участники вжились в роль. Но заключенным потом отказали, и никто не покинул эксперимент.

У одного из участников развилась психосоматическая сыпь по всему телу, когда он узнал, что его прошение о выходе под честное слово было отвергнуто (Зимбардо его отверг, потому что думал, что тот пытается сжульничать и симулирует болезнь). Спутанное мышление и слезы стали обычным делом для заключенных. Двое из них испытали такой сильный шок, что их вывели из эксперимента и заменили.

Один из заключенных, пришедших на замену, № 416, пришел в ужас от обращения охранников и объявил голодовку. Его на три часа заперли в тесном чулане для одиночного заключения. В это время охранники заставляли его держать в руках сосиски, которые он отказывался есть. Другие заключенные видели в нем хулигана. Чтобы сыграть на этих чувствах, охранники предложили другим заключенным выбор: или они откажутся от одеял, или № 416 проведет в одиночном заключении всю ночь. Заключенные предпочли спать под одеялами. Позже Зимбардо вмешался и выпустил № 416.

Зимбардо решил прекратить эксперимент раньше времени, когда Кристина Маслак, аспирантка и одновременно его невеста, не знакомая прежде с экспериментом, выразила протест против устрашающих условий тюрьмы после того, как она пришла туда провести беседы. Зимбардо упоминает, что из всех пятидесяти свидетелей эксперимента только она поставила вопрос о его этичности. Хотя эксперимент был рассчитан на две недели, через шесть дней он был прекращен.

В 2009 году увидела свет научно-популярная книга «Эффект Люцифера», в которой Зимбардо подробно описывает ход и результаты эксперимента.

Загон для собак (2009, Франция, Канада)

Жанр: криминальная драмаРежиссер: Ким ШапиронСценарий: Джереми ДелонВ ролях: Адам Батчер, Шэйн КиппелКиноПоиск: 7,2IMDb: 7

Второй в топе сюжет про колонию для подростков, и тут в отличие от «Короля чертова острова» создатели не слишком заботятся о чувствах аудитории. Скотобойня, где из малолетних нарушителей закона всеми доступными способами выбивают остатки человечности.

Бутчу семнадцать, и он оказался в колонии, потому что напал на надзирателя в другом исправительном центре. Дейвису шестнадцать, и он попал в колонию за наркоторговлю. Энджелу пятнадцать, и он в колонии за кражу автомобиля. Каждый из этих персонажей видел в жизни больше насилия и жестокости, чем многие взрослые, и каждый выбирает в новом месте заключения свою роль. Кто-то сразу оценивает местных авторитетов и готовится пригнуть к земле всех, кто посмеет оспорить его силу; кто-то попытается заработать себе имя с помощью связей и самоуверенности; а кто-то затаится в углу с упрямым намерением проглотить любое унижение — только бы выжить. Вот только из стен колонии все равно никто не выйдет без серьезных травм. Если кто-то вообще выйдет.

Трейлер:

Король чёртова острова (2010, Норвегия)

Жанр: триллер, боевик, драма, криминалРежиссер: Мариус ХольстСценарий: Деннис Магнусом, Эрик ШмидВ ролях: Беньямин Хельстад, Тронд Нильссен, Стеллан Скарсгард, Кристоффер ЙонерКиноПоиск: 7,5IMDb: 7,5

А теперь снова к Норвегии. Остров Бастой — это одна из самых известных в мире тюрем. И известна она не тем, скольких там изнасиловали, убили и довели до суицида, и даже не бунтами и побегами. Бастой — это место, где в уютных домиках нарушители закона учатся видеть в мире лучшее. Там есть библиотеки, спортцентр, интернет, работа по восемь часов в день — с зарплатой и официальным отпуском. Но гуманность царила на острове не всегда — в прошлом веке там находилась суровая колония для несовершеннолетних.

Номера вместо имен, чтения Писания вместо образования, тяжелый физический труд вместо воспитательной работы. В этом кино не будет сцен невыносимой жестокости, здесь минимум физического насилия и сдержанный тон повествования. Такой подход сделал фильм трагичным и мрачным, но не душным — даже впечатлительным зрителям не захочется отвернуться от экрана. И главное — чувства молодых заключенных переданы отлично: злоба, страх, отсутствие каких-либо жизненных ориентиров. Большинство детей на Бастое волнует только одно — заполучить заветную подпись начальника, чтобы вырваться на свободу

Какой ценой — не важно. Предать соседа, подставить младшего ребенка, запугать новичка

Только бы заработать галочки за примерное поведение. Вот только прибывший на остров Эрлинг никак не может привыкнуть к местным порядкам и позволяет себе то, о чем здесь нельзя даже заикнуться: Эрлинг мечтает. Парень думает о побеге и о том, как станет моряком. Но ждет героя не свободное плавание, а перевод во взрослую тюрьму за убийство офицера. Фактически это смертный приговор. Но своим свободным духом и отказом жить по установленным правилам Эрлинг совершает еще один немыслимый подвиг: заставляет других подростков услышать голоса совести, веры и надежды. Брошенные и несчастные дети против двуличных, высокомерных взрослых — и все они в безжалостной мясорубке общего равнодушия.

Трейлер:

Мнение

– Когда говорят про Стэнфордский эксперимент, очень часто используют слово «случайно», – говорит психоаналитик, специалист Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, Любовь Заева. – Случайный выбор участников, случайное разделение их на две группы. Однако с позиции психоанализа следует говорить именно о неслучайности многих деталей.

У каждого человека есть садистические и мазохистические наклонности. Именно они, как разные формы ненависти, помогают нам с младенчества требовать то, что необходимо для выживания, и выражать недовольство, если наши потребности не удовлетворяются вовремя или в желаемом объеме. В норме эти драйвы (влечения. – NS) постоянно ищут выхода из природных «хранилищ» и «фабрик» бессознательного, но при этом контролируются внешними и внутренними нравственными правилами, жизненными принцами. И чем более зрелое у человека Эго и Суперэго, тем выше вероятность, что он не переступает какую-то черту не потому, что его накажут, а потому что не видит в этом удовольствия и целесообразности. То есть одно дело, когда я боюсь что-то делать и потому не делаю. Другое – если нет в этом потребности, я не хочу это делать.

Вернемся к эксперименту. Когда был объявлен клич о наборе, на него откликнулись именно те люди, у кого объявленная тема – тюрьма – уже вызвала не отвращение, а любопытство. То есть им изначально захотелось в это поиграть, а значит, реализовать какие-то свои фантазии и желания. Иначе они бы просто не откликнулись

Дальше уже не столь важно было, по какую сторону черты они оказались, потому что садизм и мазохизм – это одни «песочные часы», которые могут поворачиваться то так, то эдак, в зависимости от степени вытесненности каких-то желаний, страха проявления своих истинных желаний, степени внутренней дозволенности. «Тюремщики» получили от авторитетной фигуры – автора эксперимента Зимбардо – разрешение на свободную реализацию садистических драйвов

То есть изначально участники были подобны подросткам, у которых их идентичность формируется во многом за счет агрессивной самоидентификации и конкуренции, форма проявления которых и способность сублимирования зависят от степени инфантильности. На Зимбардо же была спроецирована роль Взрослого, носителя Суперэго, закона и правил. А если вынесенное вовне Суперэго разрешило свободу драйвов, то дальше уже каждый руководствовался степенью своих желаний. То есть все участники эксперимента еще до начала активной фазы действий уже желали отреагирования каких-то подавленных до этого желаний. Неслучайно и то, что участники были студентами, то есть вчерашними подростками, у которых желание свободного выхода запретных драйвов очень велико и легко может стать сильнее принципа реальности

«Тюремщики» получили от авторитетной фигуры – автора эксперимента Зимбардо – разрешение на свободную реализацию садистических драйвов. То есть изначально участники были подобны подросткам, у которых их идентичность формируется во многом за счет агрессивной самоидентификации и конкуренции, форма проявления которых и способность сублимирования зависят от степени инфантильности. На Зимбардо же была спроецирована роль Взрослого, носителя Суперэго, закона и правил. А если вынесенное вовне Суперэго разрешило свободу драйвов, то дальше уже каждый руководствовался степенью своих желаний. То есть все участники эксперимента еще до начала активной фазы действий уже желали отреагирования каких-то подавленных до этого желаний. Неслучайно и то, что участники были студентами, то есть вчерашними подростками, у которых желание свободного выхода запретных драйвов очень велико и легко может стать сильнее принципа реальности.

Не будем забывать, что в основе любой идеи лежит бессознательное желание автора-создателя отреагировать. То есть уже сама задумка эксперимента была обусловлена некими садистическими желаниями Зимбардо. Часть из них была воплощена активно – в виде организации шокирующих условий, правил, а часть – в виде пассивного наблюдения за страданиями участников.

Таким образом, этот эксперимент не столько об условиях потери социальных ролей и самоидентификации, сколько о силе садомазохистических драйвов лиц с, вероятно, пограничной организацией личности. Потому что принцип реальности остановил бы обычного невротика на стадии любопытства, но не дал бы ему нарушить границы внутренней дозволенности путем свободного участия в фантазии из внутренней реальности под названием «Тюрьма». Мы идем лишь в те сценарии и пространства, которые близки нам, знакомы хотя бы отдаленно. Мы можем примерять лишь те роли, информация о которых уже есть в нашем внутреннем опыте…

Так ли это было на самом деле

На данный момент существует множество опровержений истинных результатов этого эксперимента.

По некоторым данным сами участники признались, что действовали по определённому сценарию, который им прописали. То есть на протяжении всего эксперимента надзирателям давался инструктаж, по которому они должны были выполнять определённые действия. Участники утверждают, что это было своеобразной игрой, сами они никаких садистских наклонностей в себе не заметили.

Сам Зимбардо говорил, что надзиратели должны были вызвать у заключённых чувство униженности, страха и беззащитности, а о методах не говорилось ни слова. То есть жестокость к заключённым надзиратели применяли по собственной инициативе.

Один из-за участников, по его словам, сыграл психоз, чтобы поскорее выйти из эксперимента. Сделал он это для того, чтобы вернуться к подготовке к экзаменам. По-другому покинуть эксперимент у него не вышло. Якобы Зимбардо ответил, что добровольно отказаться от участия нельзя, только при острой необходимости получения медицинской или психиатрической помощи.

Фото Vic on Unsplash

Дуглас Корпи, тот самый участник эксперимента, устроил истерику, которую организаторы записали на видео. Позже Зимбардо демонстрировал эти записи в доказательство, что реакция и поведение людей, находящихся в изменённых условиях, совершенно непредсказуема.

Сам Зимбардо, естественно, отрицал, что нельзя добровольно покинуть эксперимент. Для этого нужно было сказать кодовую фразу, но была ли она на самом деле прописана в контракте или нет, неизвестно.

Итоги эксперимента с властью

Тюрьма отобрала у заключенных самоидентификацию. Заметьте, сначала они боролись сплоченно, дальше возобладали личные интересы, далее начал наступать социальный и личностный распад. Верх взяли подавленность и уныние. Многие заключенные говорили даже, что они «заслуживают» такого отношения охранников: начала падать их самооценка. Охранники же полностью идентифицировались со своей ролью, которая была обусловлена должностью и внешней формой. При этом они испытали сильнейшее удовольствие от необычного чувства полной власти над другими людьми.

На шестой день эксперимента каждый третий студент в форме охранника обнаружил опасные садистские наклонности, которые поддерживались его же группой. А молодые люди в миткалевых халатах испытали сильнейшее эмоциональное расстройство, потерю веры и в себя, и в какую-либо справедливость.

Главный вывод, который был сделан по итогам Стэнфордского тюремного эксперимента, заключался в следующем утверждении. Люди будут легко соответствовать социальным ролям, которые они должны играть, особенно если роли столь же сильно стереотипны, как и у тюремных охранников. Именно тюремная среда была важным фактором в создании жестокого поведения надзирателей. Поэтому результаты подтверждают ситуационное объяснение человеческого поведения, а не диспозиционное.

P.S. Всем заинтересовавшимся рекомендуем к просмотру «Стэнфордский тюремный эксперимент» или «Тюремный эксперимент в Стэнфорде» — американский фильм 2015 г. режиссера Кайла Патрика Альвареза.

Выводы

Согласно интерпретации SPE Зимбардо, он продемонстрировал, что поведение участников было обусловлено скорее смоделированной тюремной ситуацией, чем индивидуальными чертами личности . Используя эту ситуативную атрибуцию , результаты сопоставимы с результатами эксперимента Милгрэма , в котором случайные участники выполняли приказы о применении, казалось бы, опасных и потенциально смертельных ударов электрическим током за шиллинг .

Эксперимент также использовался для иллюстрации теории когнитивного диссонанса и силы авторитета .

Поведение участников могло формироваться, зная, что за ними наблюдают ( эффект Хоторна ). Вместо того чтобы сдерживаться страхом перед наблюдателем, охранники могли вести себя более агрессивно, когда наблюдавшие за ними наблюдатели не вмешивались и не сдерживали их.

Зимбардо перед экспериментом проинструктировал охранников проявлять неуважение к заключенным различными способами. Например, они должны были называть заключенных по номеру, а не по имени. Это, по словам Зимбардо, было направлено на принижение индивидуальности заключенных. Не имея контроля, заключенные узнали, что они мало повлияли на то, что с ними случилось, в конечном итоге заставив их перестать отвечать и сдаться. Быстро осознав, что охранники были высшими в иерархии, заключенные начали принимать свою роль менее важных людей.

Одним из положительных результатов исследования является то, что оно изменило способ управления тюрьмами США. Например, несовершеннолетние, обвиняемые в федеральных преступлениях, больше не содержатся перед судом вместе со взрослыми заключенными из-за риска применения к ним насилия.

Вскоре после завершения исследования в тюрьмах Сан-Квентина и Аттики произошли кровавые восстания , и Зимбардо сообщил о своих выводах по эксперименту Комитету по делам судебной власти Палаты представителей США .

Эта тема закрыта для публикации ответов.