Оглавление

А. «Физические» единицы.

Под таковыми понимаются сущности с четко очерченными физическими, геометрическими или временными границами, как, скажем, экземпляры книги, номера газет, экземпляры плакатов или листовок, фотографии и т.п. Идентификация и подсчет их не составляют особого труда, однако необходимость в таком подсчете возникает достаточно редко; подсчет, скажем, листовок или книг чаще всего осуществляется с целью оценки представленности какой-то тематики или оценки, т.е. реально используются единицы других, характеризуемых ниже типов единиц – обычно концептуальных, пропозициональных или тематических.

Изначально эти методы были созданы для выделения тематики и ключевых слов в текстах. Однако сегодняшние алгоритмы анализируют содержание не только текстов, но и визуальной составляющей — изображений и видео.

Эти технологии создаются для самых разных задач: от компьютерного зрения до автоматизации создания креативов. Посмотрим подробнее на анализ контента пользователей соцмедиа.

Как машины помогают человеку исследовать визуальный контент

В основе анализа изображений лежат технологии машинного обучения.

- Главным отличием применения методологии является возможность работать с большими объемами данных: десятками и сотнями тысяч публикаций.

- Для этого из публикаций сначала выделяется контент, созданный пользователями.

- Изображения и тексты анализируются, из них извлекаются смысловые элементы (темы, объекты и так далее).

- После этого контент автоматически сегментируется на основе смыслового содержания. Сегментировать можно по-разному. Это зависит от того, что мы хотим узнать. Например, это может быть композиция объектов, образов, наличие конкретных предметов, в том числе логотипов, цветовая гамма.

Полученные результаты описывают эксперты. Связка машина–человек позволяет с одной стороны охватить огромные объемы данных, с другой — исключать возможные ошибки при автоматическом анализе, а также интерпретировать результаты с применением знаний, накопленных в предметной области и психологии поведения людей.

Пример контент-анализа в социологии

Как правило, исследователи начинают с определения вопросов, на которые они хотели бы ответить, анализируя контент. Например, они могут заинтересоваться тем, как женщины изображаются в рекламе. После этого исследователи будут выбирать набор данных из рекламы — возможно, сценарии серии телевизионных рекламных роликов — для анализа.

Затем они будут изучать и подсчитывать использование определенных слов и изображений в роликах. Чтобы продолжить этот пример, исследователи могут изучать телевизионные объявления для стереотипных гендерных ролей, поскольку язык может подразумевать, что женщины в рекламе менее осведомлены, чем мужчины, а также для сексуальной объективации любого пола.

Этапы применения контент-анализа

Необходимым условием применения методики анализа содержания является наличие материального носителя информации. Во всех случаях, когда существует или может быть воссоздан такой носитель, допустимо использование методики контент-анализа.

Первый этап

Определение совокупности изучаемых источников или сообщений с помощью набора заданных критериев, которым должно отвечать каждое сообщение:

- заданный тип источника (пресса, телевидение, радио, рекламные или пропагандистские материалы)

- один тип сообщений (статьи, заметки, плакаты);

- заданные стороны, участвующие в процессе коммуникации (отправитель, получатель (реципиент);

- сопоставимый размер сообщений (минимальный объём или длина);

- частота появления сообщений;

- способ распространения сообщений;

- место распространения сообщений;

- время появления сообщений.

При необходимости можно использовать и другие критерии, однако перечисленные выше встречаются чаще всего.

Второй этап

Формирование выборочной совокупности сообщений. В некоторых случаях можно изучать всю определённую на первом этапе совокупность источников, поскольку подлежащие анализу случаи (сообщения) часто ограничены по числу и хорошо доступны. Однако иногда контент-анализ должен опираться на ограниченную выборку, взятую из большего массива информации.

Третий этап

Выявление единиц анализа. Ими могут быть слова или темы. Правильный выбор единиц анализа — важная составляющая всей работы. Простейшим элементом сообщения является слово. Тема — это другая единица, представляющая собой отдельное высказывание о каком-либо предмете. Существуют достаточно чёткие требования к выбору возможной единицы анализа:

- она должна быть достаточно большой, чтобы выражать значение;

- она должна быть достаточно малой, чтобы не выражать много значений;

- она должна легко идентифицироваться;

- число единиц должно быть настолько велико, чтобы из них можно было делать выборку.

Если в качестве единицы анализа избирается тема, то она также выделяется в соответствии с некоторыми правилами:

- Тема не может выходить за пределы абзаца.

- Новая тема возникает, если происходит смена:

- воспринимающего,

- действующего,

- цели,

- категории.

Существуют также и специальные методики контент-анализа, адаптированные к нуждам исторических и историко-философских исследований.

Четвёртый этап

Выделение единиц счёта, которые могут совпадать со смысловыми единицами или носить специфический характер. В первом случае процедура анализа сводится к подсчёту частоты упоминания выделенной смысловой единицы, во втором исследователь на основе анализируемого материала и целей исследования сам выдвигает единицы счёта, которыми могут быть:

- физическая протяженность текстов;

- площадь текста, заполненная смысловыми единицами;

- число строк (абзацев, знаков, колонок текста);

- длительность трансляции по радио или ТВ;

- метраж плёнки при аудио- и видеозаписях,

- количество рисунков с определённым содержанием, сюжетом и проч..

В некоторых случаях исследователи используют и другие элементы счёта. Принципиальное значение на этом этапе контент-анализа имеет строгое дефинирование его операторов.

Пятый этап

Непосредственно процедура подсчёта. Она в общем виде сходна со стандартными приёмами классификации по выделенным группировкам. Применяется составление специальных таблиц, использование компьютерных программ, специальных формул, статистических расчётов.

Обычно составляются таблицы вида:

| Единицы анализа | Единицы анализа | Единицы счёта | Единицы счёта |

|---|---|---|---|

| Категории | Подкатегории | Частота упоминания абсолютная, раз | Частота упоминания относительная, % |

| 1 Категория | 01 подкатегория | 15 | 32 |

| 02 подкатегория | 7 | 15 | |

| 03 подкатегория | 25 | 53 | |

| Итого: | 47 | 100 |

Шестой этап

Интерпретация полученных результатов в соответствии с целями и задачами конкретного исследования. Обычно на этом этапе выявляются и оцениваются такие характеристики текстового материала, которые позволяют делать заключения о том, что хотел подчеркнуть или скрыть его автор. Возможно выявление процента распространенности в обществе субъективных смыслов объекта или явления.

Эмпирические методы исследования

Этот вид основан на эмпирическом, то есть чувственном восприятии, а также на измерении с помощью приборов. Это важный компонент научных исследований во всех областях знаний от биологии до физики, от психологии до педагогики. Он помогает определять объективные законы, в соответствии с которыми происходят изучаемые явления.

Приведённые ниже эмпирические методы исследования в курсовой работе и прочих студенческих трудах вполне можно назвать основными или универсальными, потому что они актуальны для абсолютно всех областей познания.

Изучение разнообразных источников информации. Это не что иное, как элементарный сбор информации, то есть этап подготовки к написанию магистерской диссертации или курсовой работы. Сведения, на которые вы будете опираться, можно брать из книг, прессы, нормативно-правовых актов и, наконец, из интернета

При поиске информации следует помнить, что не все находки являются достоверными (особенно в интернете), поэтому при выборке сведений следует отнестись к ним критически и обращать внимание на подтверждение и сходство материалов из разных источников.

Анализ полученных сведений. Это этап, который идёт следом за сбором информации. Недостаточно просто найти нужный материал, нужно ещё и тщательно проанализировать его, проверить на логичность, достоверность и актуальность.

Наблюдение

Этот метод представляет собой целенаправленное и внимательное восприятие изучаемого явления с последующем сбором информации. Чтобы наблюдение принесло желаемые плоды, необходимо подготовиться к нему заранее: составить план, набросать факторы, требующие особого внимания, чётко определиться со сроками и объектами наблюдения, подготовить таблицу, которую вы будете заполнять в процессе работы.

Эксперимент. Если наблюдение – это скорее пассивный метод исследования, то эксперимент характеризуется вашей активной деятельностью. Для проведения опыта или серии опытов вы создаёте определённые условия, в которые помещаете предмет исследования. Далее вы наблюдаете за реакцией предмета и фиксируете результаты опытов в виде таблицы, графика или диаграммы.

Опрос. Этот метод помогает глубже заглянуть в изучаемую проблему, задавая конкретные вопросы вовлечённым в неё людям. Опрос применяется в трёх вариациях: это интервью, беседа и анкетирование. Первые два вида устные, а последний – письменный. После выполнения опроса нужно чётко сформулировать его результаты в виде текста, диаграммы, таблицы или графика.

Недостаточно просто найти нужный материал, нужно ещё и тщательно проанализировать его, проверить на логичность, достоверность и актуальность.

Наблюдение. Этот метод представляет собой целенаправленное и внимательное восприятие изучаемого явления с последующем сбором информации. Чтобы наблюдение принесло желаемые плоды, необходимо подготовиться к нему заранее: составить план, набросать факторы, требующие особого внимания, чётко определиться со сроками и объектами наблюдения, подготовить таблицу, которую вы будете заполнять в процессе работы.

Эксперимент. Если наблюдение – это скорее пассивный метод исследования, то эксперимент характеризуется вашей активной деятельностью. Для проведения опыта или серии опытов вы создаёте определённые условия, в которые помещаете предмет исследования. Далее вы наблюдаете за реакцией предмета и фиксируете результаты опытов в виде таблицы, графика или диаграммы.

Опрос. Этот метод помогает глубже заглянуть в изучаемую проблему, задавая конкретные вопросы вовлечённым в неё людям. Опрос применяется в трёх вариациях: это интервью, беседа и анкетирование. Первые два вида устные, а последний – письменный. После выполнения опроса нужно чётко сформулировать его результаты в виде текста, диаграммы, таблицы или графика.

Функциональный анализ в социологии

Функциональный анализ — это методология, которая используется для объяснения работы сложной системы. Основная идея заключается в том, что система рассматривается как вычисление функции (или, в более общем плане, для решения проблемы обработки информации). Функциональный анализ предполагает, что такую обработку можно объяснить разложением этой сложной функции на набор более простых функций, которые вычисляются организованной системой подпроцессов.

Функциональный анализ важен для поскольку он предлагает естественную методологию для объяснения того, как осуществляется обработка информации. Например, любая «диаграмма черного ящика», предложенная в качестве модели или теории когнитивным психологом, представляет собой результат проведения аналитической стадии функционального анализа. Любое предложение о том, что представляет собой когнитивную архитектуру, можно рассматривать как гипотезу о природе когнитивных функций на уровне, на котором эти функции включены.

Понятие контент-анализа

Определение 1

Контент-анализ — это метод изучения документов на основании формирования определенного набора категорий с последующей квалификацией исследуемого материала по принципу частоты появления и повторения элементов избранных категорий. Применение этого метода дает возможность получить определенные количественные данные, которые могут быть подвергнуты компьютерной обработке и статистическому анализу. Эта исследовательская техника используется в социологии с целью получения выводов о состоянии и свойства социальной действительности.

Контент-анализ широко применяется при изучении простых и сложных признаков и особенно эффективен при обработке больших по объему и различных по содержанию источников.

Главная суть контент-анализа заключается в том, что, исходя из исследовательских задач, выделяется определенная система качественных признаков, характеризующих свойства объектов и явлений, а затем делается их счет или счет их элементов, обладающих этими признаками и находящихся в определенных сочетаниях. Эти признаки могут кодироваться, и таким образом описательная информация может быть формализована и представлена в системе числовых значений. Последние могут сводиться в разного рода таблицы, удобные для последующей обработки.

Основные особенности метода в психологии

А сейчас давайте выделим основные отличительные характеристики, которыми отличается контент-анализ в психологии:

Содержание «сообщений» рассматривается исключительно в плотной связке с характеристиками той объективной реальности, в которой живет субъект исследования (о чем мы только что упоминали).

Сквозь призму документов и доступных записей публичных выступлений изучается не столько сам человек, сколько его окружение

К слову говоря, это крайне важно еще и для историков, так как таким путем можно исследовать не только события, которые произошли сравнительно недавно, но и бывшие в далеком прошлом.

Помимо прочего, применение контент-анализа помогает всесторонне охарактеризовать многие коммуникативные методы и средства. Этим объясняется любовь к данному средству пропагандистов, которые имеют возможность выбрать лучший прием для овладения умами аудитории.

Наконец, все же проводится (посредством анализа «сообщений») изучение психологической составляющей того человека, кому принадлежит текст, картина или публичное выступление.

Наконец, методика контент-анализа позволяет достоверно выяснить истинную степень влияния политика или иного публичного человека на аудиторию, понять, в чем заключаются его просчеты во время выступлений и как их нужно исправлять.

Наконец, следует упомянуть о применении метода исключительно во вспомогательных, второстепенных целях:

-

Обработка, уточнение и систематизация тех данных, которые были получены исследователями в других областях наук, но в данное время необходимы именно психологам.

-

Как ни странно, но проведение контент-анализа зачастую крайне необходимо для правильного понятия тезисов и положений, которые встречаются в специальной литературе.

Контент-анализ — описание метода

О.Т. Манаев

Контент-анализ (от англ. contens содержание) — метод качественно-количественного анализа содержания документов с целью выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах. Особенность контент-анализа состоит в том, что он изучает документы в их социальном контексте.

Может использоваться как основной метод исследования (например, контент-анализ текста при исследовании политической направленности газеты), параллельный, т.е. в сочетании с другими методами (напр., в исследовании эффективности функционирования средств массовой информации), вспомогательный или контрольный (напр., при классификации ответов на открытые вопросы анкет).

Не все документы могут стать объектом контент-анализа. Необходимо, чтобы исследуемое содержание позволило задать однозначное правило для надежного фиксирования нужных характеристик (принцип формализации), а также, чтобы интересующие исследователя элементы содержания встречались с достаточной частотой (принцип статистической значимости). Чаще всего в качестве объектов

исследования контент-анализа выступают сообщения печати, радио, телевидения, протоколы собраний, письма, приказы, распоряжения и т.д., а также данные свободных интервью и открытые вопросы анкет.

Основные направления применения контент-анализа: выявление того, что существовало до текста и что тем или иным образом получило в нем отражение (текст как индикатор определенных сторон изучаемого объекта — окружающей действительности, автора или адресата); определение того, что существует только в тексте как таковом (различные характеристики формы — язык, структура, жанр сообщения, ритм и тон речи); выявление того, что будет существовать после текста, т.е. после его восприятия адресатом (оценка различных эффектов воздействия).

Анализ соответствия текстов ожиданиям читателей

Ну и заключительный блок, который очень часто оставляют без внимания. И напрасно. Чтобы сайт не упал в выдаче, не следует забывать о 3 важных моментах.

Определение релевантности страниц

Напомним, что релевантность – это соответствие страницы ключевому запросу. Размытие релевантности может привести к потере веса страницы, ухудшению поведенческих факторов и, как результат, к снижению трафика. Поэтому к проверке стоит отнестись со всей серьезностью. Да, это трудоемкий процесс, требующий времени и терпения, но кто сказал, что продвижение сайта – это быстро, весело и легко?

Определение релевантности страницы можно провести вручную, вбив запрос в поисковую систему и нажав «Искать на сайте».

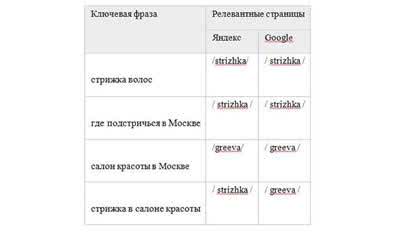

Видите первую появившуюся страницу? Она и есть релевантная. Чтобы не запутаться в ключевиках, все данные отражаем в табличке. Да, в этом случае стоит быть педантом. =)

Ручной метод, пожалуй, самый надежный. Но если темперамент не позволяет вам скрупулезно проверять каждый запрос, то на ваше счастье есть несколько сервисов, которые проверят релевантность страниц за пару минут: Топвизор, All Positions или Анализсайта.com.

Выглядит это примерно так:

Точно так же формируем отчет, только теперь на его подготовку уйдет не 2 часа, а максимум 20 минут. Если умная машина нашла релевантные страницы не для всех запросов, рекомендуем не полениться и проверить их вручную.

Определение посадочных страниц

Секундочка ликбеза: посадочной страницей называют ту, на которую пользователь попадает прямиком из поиска. И если релевантность страницы определяют Его Величества поисковики, то ответственным за «посадочность» являетесь вы сами. Но не зря же мы столько мучились с составлением таблички – применяем результаты на практике.

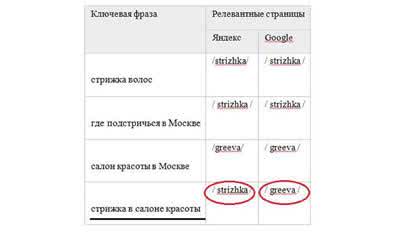

Однако нередки случаи, когда Яндекс и Google не совпадают во мнениях и для одного и того же ключевого запроса определяют разные релевантные страницы. Вот яркий пример:

Естественно, продвигать две страницы по одному и тому же ключевику мы не можем, поэтому отталкиваемся от позиций в выдаче. По запросу «стрижка в салоне красоты» в Яндексе сайт занимает 192 позицию, а в Google – 213. Логично, что в качестве посадочной мы выберем страницу /strizhka/. Уверены, что вы захотите подняться в поиске, поэтому бросите все силы на продвижение этой статьи. И со временем Google сжалится и примет эту страницу в качестве релевантной.

Отслеживание смены релевантности

Решили, что раз разобрались с релевантными и посадочными страницами, то дело в шляпе? Не тут-то было, все может измениться. Причем не в лучшую для вас сторону. Отсматривать смену релевантных страниц нужно обязательно – в этом вам помогут сервисы, которые мы уже сегодня называли – Топвизор и All Positions. После каждой проверки они будут предоставлять вам данные и сообщать, насколько часто позиции меняются.

Постоянные скачки могут привести к каннибализации ключевых запросов, и тогда с мечтами о тысячах заказчиках придется распрощаться. Как этого не допустить, мы уже рассказывали здесь.

Обработка, презентация и интерпретация результатов.

Кодирование данных при контент-анализе обычно осуществляется с помощью достаточно простых анкет или компьютерных программ, в которых фиксируется каждое появление в анализируемом тексте искомой единицы. (Проблема подготовки кодировщиков, очень важная в практическом плане, в настоящей статье не затрагивается.) Эта элементарная схема может быть усложнена многими разными способами. Прежде всего, наборы единиц с сопоставленными им количественными оценками, как правило, сопоставляются с другими количественными оценками тех же единиц. Это могут быть, например, результаты подсчета частотности упоминания одних и тех же тем для различных выпусков одного и того же печатного издания или одной и той же регулярно выходящей в эфир новостной программы (временные ряды); результаты аналогичного подсчета для различных изданий/программ или, скажем, обобщенных категорий изданий. Очевидно, что такие данные могут быть представлены с помощью разнообразных графических средств – диаграмм, графиков и т.д., обеспечивающих наглядность.

Наглядность, следует заметить, важна не только для аналитика: наглядная диаграмма или впечатляющий график обладают большим потенциалом воздействия, особенно в обществе, привыкшем с почтением относиться к естественнонаучному инструментарию.

Классификации зачастую бывают многомерными, и для представления это также могут использоваться различные формальные средства. На практике результаты контент-анализа чаще всего представляются рядами диаграмм, столбчатых или круговых, хотя понятно, что в распоряжении контент-аналитика имеется все разнообразие средств представления количественных данных. А также и качественных: для отображения отношений между единицами контент-анализа и результатов их категоризации используются такие стандартные средства отображения структур, как различные графы.

Квантификация данных, естественно, создает необходимые предпосылки для применения к ним средств математического анализа. Помимо анализа частотного распределения, к ним относится анализ различного рода корреляций между переменными, ассоциаций, анализ сопряженности, кластерный анализ. Разумеется, весь этот инструментарий должен применяться корректно. Если при определении единиц контент-анализа и идентификации их в тексте добиться полной объективности возможно лишь в некоторых (как правило, не самых интересных) случаях, то при экспликации и обработке данных обеспечить следование строгим стандартам вполне возможно.

Содержательная интерпретация результатов зависит от целей анализа; она является прежде всего творческим актом, результаты которого во многом предопределены политологической квалификацией и интуицией аналитиков.

В ходе контент-аналитического исследования как для анализа текста, так и для последующей обработки его результатов может использоваться вычислительная техника. Второй тип использования не вызывает особых проблем: после квантификации, т.е. перевода данных в числовую форму, их математическая и, в частности, статистическая обработка может осуществляться многими разными программными средствами, в том числе стандартными статистическими пакетами типа SPSS. При анализе текста и последующем сохранении результатов этого анализа в базах данных могут использоваться специальные программы, предназначенные для целей лингвистических исследований. В частности, анализ метафорики в русских политических текстах велся с помощью разработанной в Институте русского языка РАН программы Dialex, способной осуществлять составление частотных словарей и конкордансов, а также поиск лексических единиц с их контекстами и сохранять его результаты в базе данных; в настоящее время завершается работа над более совершенной системой, предназначенной для решения тех же задач. Некоторая подсистема контент-анализа входит составной частью в отечественную систему прикладного анализа текстов ВААЛ. Имеется также ряд зарубежных контент-аналитических компьютерных систем, а также систем, потенциально применимых для целей контент-анализа – такова, в частности, система KEDS, разработанная Ф.Шродтом в Канзасском университете и используемая для анализа потока политических событий, отображаемых на ленте информационного агентства «Рейтер».

См. также ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА; КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА.

Павел Паршин

Эта тема закрыта для публикации ответов.